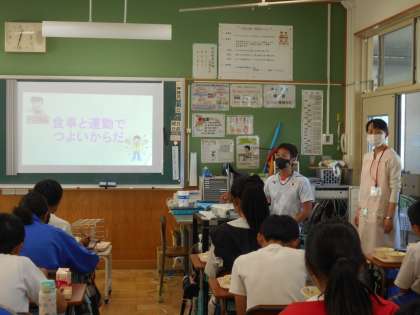

10月19日(水)〜21日(金)6年生 栄養士訪問

今週3日間、給食の時間に、6年生の学級には、給食センターの栄養士さんが訪問してくださり、栄養指導を行ってくださっています。テーマは「食事と運動で強い体」です。6年生ともなると活動量が多くなります。そしてこのあと中学校では部活動、自転車登校なども始まり、どんどん健康で強い体作りが必要となります。自分から進んでしっかりと考え、意識して生活することができるようになってほしいと願います。

10月20日(木)引渡し訓練(小野連携型小中一貫校)

本日の午後、中学校と合同で、一貫校として、標記の訓練を実施しました。この訓練は、大地震等の災害が発生し、児童生徒を保護者に引き渡す必要が生じた場合に、「一貫校として小中連携し、組織的に対応し、保護者に確実に引き渡し、児童生徒の安全確保をすること」をねらいとして実施しています。

今回の想定は、首都直下型大地震の発生に伴い、自動車での移動も困難な状況を想定した訓練です。保護者の皆様のご理解、ご協力のもと、さきほど無事に児童全員の引渡しが完了しました。 子供の命を守るための大切なことなので、このあとも引き続き、ご家庭でお子さんと一緒に、今日の訓練を振り返ったり、マニュアルを再確認したりしていただき、安全な生活について話題にしてください。

10月20日(木)5年生 道徳

「世界の文化遺産」を通して、日本のよさを考えていました。伝統や文化を尊重し、国や郷土を愛する態度を育てます。5年生では、社会科で日本の国土や産業、工業などの学習をしています。このような学習を通して、多くの人々の努力や日本のことを誇る気持ちも育っています。授業で出されていた意見には感心するものが多かったです。

10月20日(木)6年生 算数

「場合の数」の学習をしています。「ここでは」起こりうる場合の数を落ちや重なりがないように調べる方法について考えます。今日は10円玉を3回投げたときの表と裏の出る確率について考えました。楽しそうに考えていました。

10月20日(木)5年生 家庭科

「食べて元気!ご飯とみそ汁」の学習です。今日は、ご飯とみそ汁の作り方を学習していました。ちょうど教室では、ご飯の炊き方について、できあがるまでの過程のお米の様子を映像で見ており、驚きの声があがっていました。日頃、炊飯器の中のお米の様子は見たことがないと思います。どうやって炊けるのか?その過程を見られたことはとてもよい学習だったと思います。

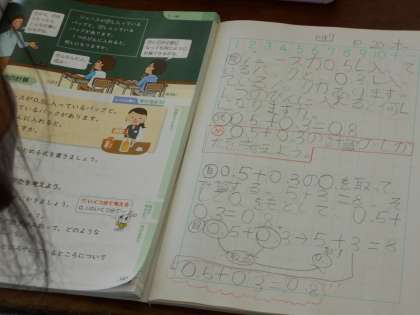

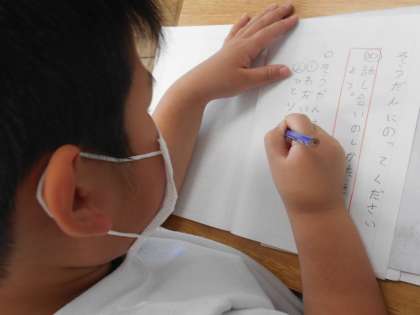

10月20日(木)教育実習生授業(3年生 算数)

教育実習は明日で終了です。今日は算数で「少数」の学習をしていました。「これまで」少数のしくみ、見方を学んできました。今日はいよいよ少数の計算の学習です。自分の考えをじっくり考えた後、友達の考えをもとに、さらに考えていました。

10月20日(木)3年生 音楽

「ゆかいな木きん」の学習をしています。音楽室で、キーボードによる楽しい演奏を披露してくれました。そして次は木琴の演奏を学習します。木琴がどんな楽器なのか?どう演奏するのか?先生のモデルに興味津々な様子でした。「ここでは」みんなで2拍子を同じように感じながらに合奏することの楽しさをたくさん味わってほしいです。

10月20日(木)1年生 算数

1年生は今、算数でたしざんの学習を頑張っています。「10のかたまり」をつくること。しっかりこの考え方が身に付いてきました。1年生の学習の様子を見ていると、ここでの学習が6年間、9年間、そしてその後も続く学習の大切なスタート地点であることをつくづく感じます。1年生の児童は、自信をもって、そして楽しく学習しています。

10月20日(木)ひまわり学級

1組では、「ふわふわことば」「ちくちくことば」について考えていました。自分が言われて嬉しい言葉や嫌な言葉を考え、さらに優しい心が育っています。2組では算数の学習をすすめていました。

10月19日(水)4年生 算数

「変わり方」の学習をしています。今日のめあては「変わり方をグラフに表して調べよう」です。「これまで」変わり方を調べる方法として、表にしたり、きまりを式にしたりして考えてきました。今日は2つの水槽の水の量の変わり方を表した表を見て、先に水がなくなるのはどちらか?まずは予想します。黒板にあるネームプレートを見ると、ちょうど児童の予想は半々に分かれました。さて、今日、グラフに表して調べてみることの学ぶ価値が高くなりましたね。

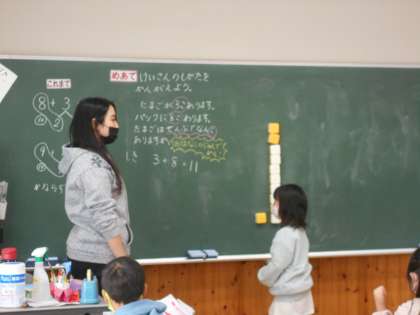

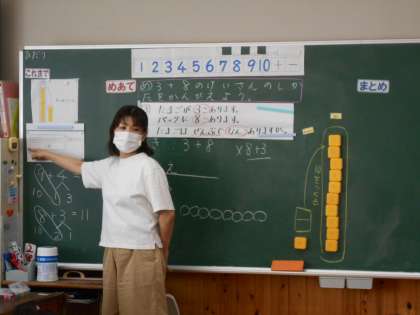

10月19日(水)1年生 算数

「たまごが3こあります。パックに8こあります。たまごはぜんぶでなんこありますか?」「3+8のけいさんのしかたをかんがえよう」が今日のめあてです。お話のじゅんばんに計算すること、10のかたまりを大切に考えること、先生は児童の学習の様子を見て、黒板の「これまで」コーナーで確認していました。学習はつながっていることを、1年生もよく理解しています。

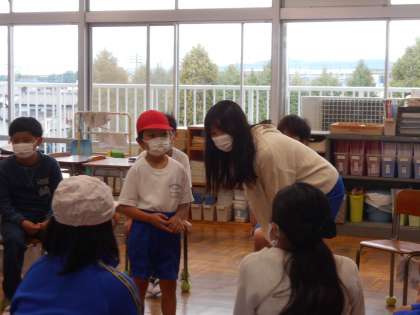

10月19日(水)教育実習生の授業

先週から2週間、本校卒業生1名が実習を行っています。そして今日は3年生の担当学級で研究授業をしました。一人一人の児童との関わりを大切にし、温かく、優しく声かけをしている姿勢が印象的でした。教員になりたいという思いがとても強い実習生です。夢を叶えられるよう応援しています。

10月19日(水)4年生 理科

校庭や体育館ではなく、理科室から「ラジオ体操」が聞こえていきます。そして4年生の児童が何か考えながら体操をしていました!「わたしたちの体と運動」の学習に入りました。どうして手や足が動くのだろうか?不思議だな?筋肉?骨?脳?いろいろな言葉が飛び交っていました。不思議だな?なぜだろう?「ここでは」の学習への興味・関心が一気に高まりました!

10月19日(水)2年生 算数

「かけ算」の学習が始まっています。今日のめあては、「1つ分の数が2このときのかけ算の答えをもとめよう」です。問題は、一皿に2こずつのっているお寿司の数を順番に求めていきます。まずは自分の考えとそのわけをはっきりさせます。「たしざんでかんがえる!」「ずでかんがえる!」「ことばでせつめいする!」児童それぞれがどうやって考えていくかを決めていました。

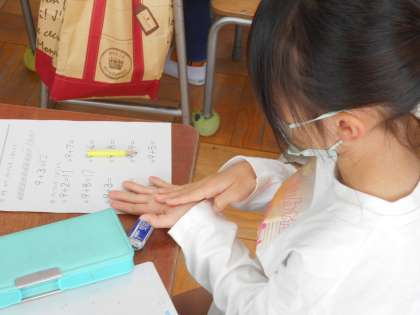

10月19日(水)1年生 算数

たしざんの学習です。今日のめあては「さくらんぼめいじんになろう」です。「これまで」に学んだ10のかたまりを考えて、皆真剣に頑張っていました。手を使って考えたり、黒板の「つなぎ教材」をつかって考えたりしていました。「できた!」の時の児童の表情がとても嬉しそうで、どんどん計算が速く進んでいきます。

10月19日(水)更生保護女性会の皆様による花壇の整備

今朝、更生保護女性会の皆様が、花壇の整備をしてくださいました。春、夏、秋と私たちの心を楽しませ、和ませてくれた花々を、今度は冬の花に植え替えていただきました。このあとどんどん成長していくのを、子供たちの成長とともに願っているところです。

更生保護女性会の皆様、いつもありがとうございます。

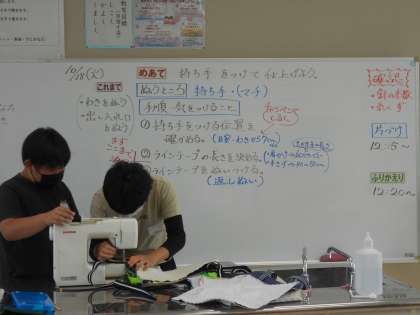

10月18日(火)6年生 家庭科

「思いを形にして 生活を豊かに」頑張って作っているトートバッグがいよいよ完成に近づいています。「ここでは」生活を便利で豊かにするために、自分で工夫して計画し、目的にあった作品を作ることを学んでいます。何を入れようかな?誰がどこでどのように使うのか?など、計画のイメージ通りに作れたでしょうか?児童も先生も真剣に、そして安全に気を付けて作っていました。

10月18日(火)2年生 国語

「みんなで話をつなげよう そうだんにのってください」の学習に入りました。まずは単元の学習の始まりに、学習の進め方について学んでいました。「ここでは」グループでの話合いを通して、自分の考えを友達に伝え、友達のよい考えを知ることの素晴らしさをたくさん味わってほしいと願っています。

10月18日(火)3年生 社会科

「わたしたちのくらしと人びとの仕事」の学習です。「ここでは」スーパーマーケットで働く人々の仕事の工夫を通して、人々の願いを踏まえた工夫があることや、地域のなかで多くの人たちとつながりながら生活していることを学びます。この単元では、各ご家庭にも協力していただいて児童の学習が進んでいます。学校では、児童が、このようによりよい生活のために学習していることをこのあともご理解いただき、お子さんを応援していただきますようお願いします。

10月18日(火)あたたかな光景(れいんぼー活動から)

レインボー活動では、学校全体に元気で楽しそうな児童の表情がいっぱいあふれます。そしてさらに、上級生の優しい行動もたくさん見られます。お兄さん、お姉さんが手をとって場所まで連れて行ったり、小さい子たちが分かるように遊びの説明をしたり。そして一番下の写真は、ドッチボールで、下投げをして気遣いをしている場面です。みんなが楽しく遊べるように考えて動ける上級生の姿に、心が温かくなりました。

|