3月1日(火)通学路防犯カメラ寄附に係る感謝状贈呈式

市内に本社を構える株式会社石田屋様より、子どもたちの犯罪被害を未然に防ぐ効果が得られ、安心して通学できることを目的として、市内小中学校16 校区の通学路に1 台ずつ防犯カメラを設置していただきました。

2月25日から稼働を始めており、本日はそのご厚意に対しての感謝状贈呈式を開催しました。 児童生徒の安心・安全を最優先に考えていただき、感謝いたします。ありがとうございます。    3月1日(火)令和3年度藤岡市教育研究所修了式

本日、1年間の研究に励んだ9名の研究員に田中教育長より修了証が授与されました。

田中教育長は、藤岡市の小中一貫教育や学びのつながりを大切にしながら進めた一人一人の研究のよさについてコメントし、「子供の姿でスタートし、子供の姿で検証することや、難しいことを分かりやすく伝えること、一緒にやった仲間とのつながりを大切にしてほしい。これからも子どもたちの笑顔、やる気、希望のために頑張ってほしい」と研究員にエールを送りました。 新井研究所長からは、感染症対策を講じながらの授業実践の難しさや思考を整理することの大切さについて触れ、「研究を続けることで学んだことを成果として、さらに次の研究に取り組んでほしい」と話がありました。 また、櫻井校長会長様からご祝辞をいただき、「子供たちを目の前にして研究をするということによる新たな発見をしたと思う。これからも答えのない課題に立ち向かい、ますます活躍をしてほしい」とお話をいただきました。 最後に研究員を代表して課題研究班の吉井悠太研究員(西中学校)より「子どものために、タブレット端末を用いたICT活用について実践を行うことができた。改めて教育の難しさや奥深さを感じた。これからも、子供たちが学びのやりがいや楽しさを感じられるように日々の授業で研鑽を進めていきたい。1年間のご指導、大変ありがとうございました。」と謝辞が述べられ、修了式が閉会となりました。 研究所は、これからも、笑顔、やる気、希望に満ちた藤岡の子ども達の成長のために頑張る先生方の活躍を期待し、応援しています。    2月21日(月)コミュニティ・スクール情報交換会

本日、教育庁舎にて学校運営協議会長及び地域学校協働活動推進員による情報交換会を開催しました。本来なら各学校運営協議会委員の皆様全員に参加していただく予定でしたが、コロナ禍ということもあり、情報交換会という形での開催となりました。

田中教育長からは、「来年度に向けた学校運営協議会の取組について」や「できる人ができるときに、できることを行う、地域学校協働本部のゆるやかなネットワークづくりについて」の話とともに、1年間、お世話になった会長や推進員の皆様へ感謝の気持ちが伝えられました。その後、「今年度の取組についての成果と課題」、「来年度に向けての取組」などについての協議が行われました。 今後のコミュニティ・スクールを地域一体となって、さらに発展させていこうとする意識の高まりを感じる充実した話し合いとなりました。お集まりいただきました会長と推進員の皆様には、心より御礼申し上げます。    2月3日(木)JAたのふじ様より新入学児童生徒への寄贈

本年度もJAたのふじ様より、新入学児童生徒用の黄色のランドセルカバー(小学校)、自転車用の反射板(中学校)を寄贈いただきました。藤岡市の子どもたちの交通安全のための寄贈は今年で45年目となります。本当にありがとうございます。

今後も学校、家庭、地域で連携をとりながら、児童生徒の交通事故防止に向け努めてまいります。  1月14・21日 藤岡市教育研究所 草案検討会

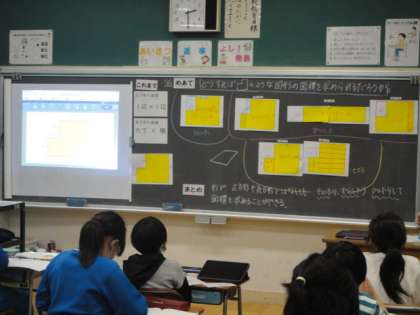

2日間に渡り、標記の会が新型コロナウィルス感染症対策を講じながら、開催されました。自分の研究を堂々と語る先生方の発表からは、子どもたちが生き生きと学ぶ様子が目に浮かぶとともに、この一年間の研究を通して授業力が向上していることがよく伝わりました。また、新井所長、研究部長の大塚校長先生、事業部長の村田校長先生から、具体的な子どもの記述やアンケート調査等のエビデンスを基に、研究をしっかりとまとめていく必要がある等の大変参考になる指導助言をたくさんいただきました。先生方の研究は論文の形として完成に向かっていますが、子どもたちのために授業力を高めていこうという熱意はさらに膨らんでいくことと思います。今年度の研究は、笑顔・やる気・希望に満ちた藤岡の子どもたちのために頑張るすべての先生方にとっても参考となることでしょう。

12月16日(木) 叙勲の伝達

元藤岡第二小学校長 田中悦二郎先生が叙勲を受けられ、勲記等が届いたので、田中教育長が伝達を行いました。

田中悦二郎先生は、藤岡市や旧多野郡の学校での優れた学校経営に対する功績により今回の栄典となりました。児童生徒に対し、温かいまなざしで誠実に対応する悦二郎先生の心を、これからも受け継いでいこうと強く思いました。 現在も大変お元気で、子ども達のために活躍されています。 大変おめでとうございます。   11月19日(金)北中学校区 いじめ問題解決に向けた教育懇談会

北中学校体育館において、北中学校区のいじめ問題解決に向けた教育懇談会が行われました。

本教育懇談会は、学校運営協議会が主催となり、学校と家庭、地域が協力・連携して子どもを育てようと、各中学校区におけるいじめ問題解決に向けた取組として、実施しています。 懇談会では、田中教育長から全国的にも不登校児童生徒が増えていることや、いじめ問題の解決には多くの方の知恵を借り、学校と家庭、地域が力を合わせて取り組んでいかなければならないという話がありました。 まず始めに北中学校の山田校長から、いじめ問題解決に向けた一貫校としての取組についての説明がありました。山田校長からは、いじめについての未然防止、早期発見、対処という観点から、北中学校、藤岡第二小学校、神流小学校における一貫校としての方針や実践内容が紹介されました。授業や児童・生徒会活動、人権週間の活動、教員研修等、様々な取組の効果を、児童生徒の様子から感じることができました。 続いて、「悩みを抱える子どもたち」をテーマに藤岡市立北中学校スクールカウンセラーの吉原隆志様を招き、ご講演をいただきました。吉原先生からは、社会状況の急激な変化の中で、心の安定のためには家庭におけるやすらぎが必要であることや、家庭と社会との違い、児童生徒の不安を軽減して立ち直る方法等、具体的な例を紹介していただきながら、お話いただきました。 最後に、参加者が5,6人のグループになり、講演に対する感想や、悩みや不安をもつ子ども達のためにいじめなどのない安心できる地域・社会を作る方法を話し合っていただきました。参加者からは、自らの子育ての経験や子どもたちの現在の状況等を基に、率直な意見が交わされました。 答えを出すことがとても難しいいじめ問題ですが、地域と家庭、学校が連携するこのような取組を継続していくことが大変重要であると感じました。本教育懇談会で話し合われた内容は、北中校区コミュニティスクール通信「ポラリス」にまとめられ、回覧板にて地域の方へお知らせするとともに、各校のホームページに掲載されます。    12月14日(火) 第2回いじめ問題解決に向けた子ども会議実行委員会

第2回いじめ問題解決に向けた子ども会議実行委員会が開催されました。市内小・中学校、高等学校、万場高校の先生方に集まっていただき、今年度の子ども会議の内容について協議しました。協議に先立ち、田中教育長から「いつも生徒指導の先生を中心に、一生懸命指導をしていただいており、大変ありがたく感じている。平成9年に子ども会議が始まって20年以上経つが、決定することは大きくは変わらない。大切なことは、一つのテーマで子ども達が話し合う過程や、決めたことを継続することである。しかし、手段が目的となり形骸化してしまうことが一番良くないこと。いじめ防止に向けて子どもたちが主体的に解決していこうと感じる取組になるようサポートしていただきたい。」とのあいさつがありました。

今年度の話し合うテーマ「見えづらくなっているいじめについて、周りの友達がどうしていくことがいじめ問題解決につながるのか」について共通理解し、進め方等について協議しました。1月18日(火)には、市内各小・中・高等学校、万場高校の代表児童生徒が、集まって子ども会議が開催されます。今年はどのような意見が出るのか楽しみです。    12月4日(土)算数検定

11月に実施した藤岡算学塾(小学生)に引き続き、算数検定を教育庁舎にて実施しました。

藤岡算学塾を受講した児童も含めて35名が受検しました。どの児童も真剣な表情で問題に取り組んでいました。よい結果がでることを期待しています。  12月3日(金)学習eポータルの導入・運用研修会

文部科学省では、緊急時における「学びの保障」の観点から、児童生徒が学校や家庭において、国や地方自治体等の公的機関等が作成した問題を活用し、学習や評価ができるCBT(Computer Based Testing)システム(メクビット)の構築を進めています。本市では、このシステムの活用を目指し、このシステムに接続するために必要となる学習eポータルの導入・運用を来年1月に予定しています。

そこで本日は、学習eポータルについて、学校情報管理者を対象に研修を行いました。今後は、学校の状況に応じて段階的に、学習eポータルの導入・運用を進めて行く予定です。  12月3日(金) 児童の安全な登下校に向けた横断旗の寄贈式

本日、藤岡地区安全運転管理協議会の永田彰信会長様、藤岡警察署交通課の職員様にお越しいただき、教育長室にて児童の安全な登下校に向けた横断旗の寄贈式が行われました。

現在、児童生徒は保護者や交通指導員さんをはじめとし、地域の皆様に見守られながら、登下校を行っております。そこで、子ども達のより安心・安全な登下校の環境を整えられるよう、藤岡地区安全運転管理協議会より御提案があり、本日、200本の横断旗をいただきました。 12月1日より、冬の県民交通安全運動が実施されております。学校でも、学期末に向けて交通安全教育を行い、危険を回避する力を育成しているところですが、同時に自動車や自転車への注意喚起を行いながら、安全に誘導するための横断旗をいただいたことは、安全への意識をさらに高めるうえでも大変ありがたいことです。教育長からも、「いただいた横断旗を有効に活用させていただき、より児童生徒が安心・安全に登下校ができる環境を整えていく」と感謝の気持ちをお伝えしました。 藤岡地区安全運転管理協議会の皆様、大変ありがとうございました。大切に使わせていただきます。  11月30日(火) 東連携型小中一貫校 いじめ問題解決に向けた教育懇談会

本日、藤岡公民館にて東連携型小中一貫校のいじめ問題解決に向けた教育懇談会が開催されました。参加者はPTAや保護者のみなさん、区長さん、民生委員さん、児童委員さん、学校の先生方など約50名となりました。

始めのあいさつでは学校運営協議会の御供会長より、「学校運営協議会を通して、学校と地域が一緒に子どもを育てていけるようにしたい。」「EAST子育てアクションプランの地域の取組についての行動指針を検討していきたい。」という話がありました。また、田中教育長からは「この教育懇談会は、何とかしていじめをなくしたい。いじめは絶対に許されるものではなく、大切な命を何とかして守っていきたい。そのために色々な立場の人が集まって意見を出し合っていくことが大切になると考えて始まった。」「子どもが育っている環境は厳しい面もあるが、大人が話し合うことで、多くの人が納得する方向にしていくことを示すことが大切であると考える。」という話がありました。 その後は、藤岡第一小学校の黒澤校長より、「東連携型小中一貫校のいじめの現状と取組」について、また、藤岡市教育委員会より「藤岡市のいじめの現状と取組」についての説明がありました。 そして、教育懇談会のメインである熟議は「『EAST子育てアクションプラン』を実践して、いじめのない地域をつくろう」というテーマで行われました。班別で行われた協議は、どの班も大変活発な意見交換が行われ、まさに熟議そのものでした。最後の各班からの発表では、「あいさつを交わすことが大事。続けていくことで、お互いの顔を知ることができる。」「地域のお祭りや学校行事、囲碁などの遊びを通して、大人が子どもと触れあっていくことが大切」「しっかりとした判断をするため、学力を高めることも大切」などの意見が出されました。 学校と地域が一体となって、何とかしていじめをなくしたいという思いがひしひしと伝わってきた教育懇談会となりました。    11月26日(金)鬼石中校区 いじめ問題解決に向けた教育懇談会

学校運営協議会が主催の教育懇談会が、鬼石中学校で行われました。保護者のみなさん、区長さん、民生委員さんをはじめとする地域の方々、先生方、約40名がいじめ問題解決に向け、みんなで話し合いました。

開会行事の中で、学校運営協議会会長 吉野会長より、「今年になり6名の子どもたちがいじめにより命を絶つという痛ましい出来事があった。いじめをなくすために、小中学校、あるいはこのような教育懇談会を通して、継続して話し合いの機会をもっていければと考えている。」と話がありました。また、田中教育長からは「地域の子は、地域で育てる。いじめは、子どもたちだけの問題ではなく大人の問題でもある。この話し合いを通して、違う意見、違う考え方に出会ったときに、どのように乗り越えていけばよいのか、理解が深まればと考えている。また、地域や家庭に戻ったときには、それぞれの立場でここで話し合った内容を伝えていただき、その機運を高めてほしい。」とのあいさつがありました。 そして、学校教育課指導主事、鬼石中学校長より、いじめの現状と取組について説明があった後、「社会に貢献できる自立した児童生徒を地域全体で育て、いじめのない鬼石地区をつくろう」というテーマで協議を行いました。 グループ協議では、熱心な熟議が行われ、「いじめを防止するためには、まずは家庭を安定させることが大切である。」「親と子、家庭と家庭、家庭と地域が、しっかりとつながりを保つことで、子どもたちの少しの変化にも気付けるのではないか。」「多くの人と知り合い、見守られているという安心感が子どもたちの自立を促す。」「地域の人から自分にしてもらったことを今度は自分が返していこうという気持ちが、社会に貢献しようとすることにつながるのではないか。」などの意見が出されました。 たくさんの参加者と熱心な熟議によって会場は熱気に包まれ、大変充実した懇談会になりました。ご参加頂いた皆様、大変ありがとうございました。    11月25日(木)いじめ問題解決に向けた小野中学校区教育懇談会

この事業は、学校・保護者だけでなく地域全体としていじめを生まない地域づくりを推進していくため、昨年度から学校運営協議会が主体となって運営され、本日は18:00より、小野小学校体育館にて行われました。

はじめの挨拶では、学校運営協議会の久保田会長から、「大人たちもいじめについて真剣に考え、いじめのない地域をつくりたい」とお話をいただき、続いて教育長からは、「アクションプランの作成と実施など、先進的に取組が進んでいる地域であり、大人がとことん話し合い、子どもたちに対し範を示していくことが大切である」とお話をいただきました。 本日の懇談会は、藤岡市教育委員会から「いじめの定義」や小野小・中学校長から中学校区での取組や熟議の方向性などが示され、その後「『夢に向かってかがやく子』育成アクションプラン」をもとに、これまでの取組を振り返り、2022版改訂に向けた熟議が行われました。区長会の方をはじめ、様々なお立場の方が参加してくださり、熱心な熟議が行われました。 熟議のまとめとしては、現在も継続して行っている登校時などの見守りの際の挨拶や声かけの重要性が見直され、今後も挨拶を根気よく続けていくことや、些細なことでも話しやすい人間関係づくり、アクションプランの地域への更なる周知の必要性などが報告されました。また、「親としての子どもに対する言動を見直さなければならない」「子どもに対して穏やかに関われるといい」など親子関係の在り方について報告された班もあり、アクションプランの見直しに向けて様々な角度から熟議がなされたことが分かりました。    11月25日(木) 叙勲の伝達

元北中学校長 宮原和泉先生が叙勲を受けられ、勲記等が届いたので、田中教育長が伝達を行いました。

宮原先生は、藤岡市や旧多野郡の学校での優れた学校経営に対する功績により今回の栄典となりました。 大変お元気で、短い時間でしたが昔話に花が咲きました。 大変おめでとうございます。   11月22日(月)神流小学校 計画訪問2

神流小学校において、北中学校区一貫校計画訪問2が行われました。計画訪問2では、各小中一貫校内研修の推進を図るため、主に授業においての協議、情報交換等を行い、先生方の授業力の向上を目的としています。

全体会では、田中教育長から「北中学校区では、藤岡第二小学校、神流小学校、北中学校がしっかりと連携し、同じ目標、学習方法で授業を実践している」、「教科等の重点を確認した上で、授業にのぞんでほしい」という話がありました。 公開授業では、藤岡市の授業スタンダードを踏まえた上で、効果的なICTの活用や教科等の特性を意識した授業が行われました。授業の中で子どもたちは、問題を解決するために、自らの考えを繰り返し試行錯誤したり、友達と話し合いながらよい考えを導いたりするなど、主体的で対話的に学ぶ姿が見られました。 授業検討会では、北連携型小中一貫校として、授業者の先生と共に授業づくりをしてきた先生方から、授業のよさや課題など、授業改善のための話合いが行われました。先生方も子どもたち同様、よりよい授業づくりのために主体的で対話的に学ぶ姿がとても印象的でした。今後も、さらなる授業改善を推進し、北中校区の子どもたちはもちろん、藤岡市の子どもたちの学力向上を目指していきたいと思います。    11月20日(土)藤岡算学塾(小学生)3日目

3日目は、群馬県総合教育センター研究企画係指導主事である太田紀子先生を講師に招き「数あそび」というテーマで、特別授業を行いました。子どもたちは、「カレンダーのひみつ」や「ハノイの塔」などに取り組み、算数の面白さ、楽しさを実感することができました。 感想では、「カレンダーなどの普段使っているものでも、数字にひみつがあることがわかりました。」とありました。また、3日間を通しての感想では「最初は参加することに不安でしたが、授業が面白く、先生方の教え方も上手だったので早く行きたいなと思えました。」「数字に着目すると、いろいろな法則が見つかることが不思議でした。」など、充実した3日間となったようでした。

最後に、修了式では教育長から、「3日間を通して学んだことを、しっかりと振り返ることができおり、すばらしい。藤岡市では小中の学びのつながりを大切にした授業を行っている。この藤岡算学塾をきっかけにして、これからもさらに算数を好きになってほしい。また、ここで一緒に学んだ仲間も大切にしてください。」と話がありました。その後、修了証をいただきすべての講座が終わりになりました。 来年も中学生向けは夏休みに5日間、小学生向けは11月に3日間予定しています。たくさんの人に受講してもらい、算数好きな人が増えていくとうれしいです。    11月19日(金)鬼石北小学校 計画訪問2(令和3年度「ICT活用促進プロジェクト(モデル校事業)」兼「藤岡市ICT教育実践推進校指定事業」に係る公開授業)

鬼石北小学校の計画訪問2は、ICT活用に係る研究指定校としての研究発表会を兼ねて行われました。コロナ禍ということもあり、人数制限を行った上で、群馬県教育委員会、西部教育事務所の方々、鬼石連携型小中一貫校と市内小・中学校の先生方が参加されました。午後から授業公開が行われ、1年国語、3年算数、5年英語の授業が公開されました。どの授業も、本時のねらいを達成できるようにつなぎ教材やICT機器を効果的に活用することで、どの子も意欲的に課題に取り組むことができていました。

授業公開後の全体会では、教育長からは、「鬼石地区3校が一体となって、ICT活用の推進校として、先進的に取り組んでいただきありがたい。本校では、すでにICT機器をたくさん使う段階から授業での効果的な使い方を考える段階へと研究が進んでいる。藤岡市の「学びの連続性と生徒指導の3機能」を踏まえた授業づくりに、ICT機器を効果的に取り入れることで、子どもたちの学びの質の向上につなげることができる。今後は、ノートと板書とICTのバランスを考え、9年間を通して、ICT機器を道具の一つとして活用した授業が展開できるように研究を進めてほしい。」と話がありました。 その後の授業研究会では熱心な協議が行われ、児童生徒の将来の生きる力につながるICT活用の授業づくりについて理解を深めました。研究発表会に参加された市内の先生方にとっても、鬼石連携型小中一貫校の先生方にとっても、学びの多い1日となりました。    11月16日(火)藤岡第一小学校計画訪問2(人権教育研究推進事業 研究発表会(文部科学省・群馬県教育委員会委託)

藤岡第一小学校の計画訪問2は、人権教育研究指定校としての研究発表会を兼ねて行われました。コロナ禍での実施となりましたので、人数制限を行った上で、群馬県教育委員会、西部教育事務所から関係の方々、東連携型小中一貫校と市内小・中学校の先生方が参加されました。

午後から授業公開が行われ、全学年1学級ずつ及び音楽の授業が公開されました。どの授業も子どもたちが授業のねらいを達成できるように活動に工夫がなされ、生き生きと子どもたちが学習している姿が印象的でした。このように子どもたちが意欲的に学ぶ姿は、子ども達が自分で選択して決めること(自己決定)、決めたことや考えたことをクラスの友だちに安心して伝えられること(自己存在感)、自分の考えを友だち同士で共有し認め合えること(共感的な人間関係)といった、日常の授業の中での人権教育から引き出されるのだと思います。 授業公開後の全体会では、これまでの研究の概要が説明されるとともに、体育館の1階フロアの壁面などを利用して、児童の絵画や藤岡第一小学校の先生方を中心に東連携型小中一貫校として取り組んだ人権に関する活動のポスターを見て回ることができました。全体会後の授業研究会では熱心な協議が行われ、研究発表会に参加された先生方にとっても、藤岡第一小学校の先生方にとっても、学びの多い1日となりました。    11月15日(月)美土里小学校計画訪問2

本日は美土里小学校の計画訪問でした。今回は計画訪問2の形式で行い、西連携型小中一貫校の先生が全員参加し、全体会、研究授業、授業検討会が行われました。

全体会では、田中教育長から「小中一貫教育は一貫した目標、学習方法を基に行うことが大事」、「小中一貫教育は子どもたちが主体的に学ぶ姿を実現するためにある」という話がありました。また、美土里小学校より、校内研修の概要と研究授業についての説明があり、西連携型小中一貫校共通のテーマである「主体的に学び、自分の考えを表現する児童生徒の育成〜児童生徒の考えを深め、見方・考え方を育む指導の工夫を通して〜」を実現するために、どのような取組を行ってきたかや、研究授業参観の視点についての確認がされました。 その後の研究授業ではどのクラスも、学びのつながりを意識した藤岡市の授業スタンダードを踏まえた授業が行われました。その上で、各授業における改善の視点を明確にした授業が行われ、子どもたちと先生が目標に向かって協働的に学びを進める姿が見られました。 また、授業検討会では、成果と課題を分析し、さらなる授業改善に向けて活発な意見交換が行われました。西連携型小中一貫校の先生方が一丸となって研修を進めている姿を見させていただき、「小中一貫教育」の質が着実に高まっている様子を感じることができました。    |

藤岡市教育委員会

〒375-8601 群馬県藤岡市藤岡1485 TEL:0274-22-1211 FAX:0274-24-3252 |