6月2日(木)1年生 国語

「ぶんをつくろう」の学習に入りました。「これまで」文とは?を学習しました。そして今日は文を作ってノートに書いています。課題ができた児童は、友達に教えていました。「なにをかきたいの?」「ここをみればいいんだよ」1年生の児童なりに一生懸命教えていました。学び合いのスタートです。

6月2日(木)よい歯のポスター・歯と口の健康啓発標語

先月応募のあった作品を掲示しました。ある1年生の児童は、掲示を見て「わたしは、まいにち ちゃんとみがいてるよ。はみがきは、たいせつなんだよ」と言っていました。保護者の皆様、ご家庭での歯みがき、また歯科検診後の受診について、どうぞよろしくお願いいたします。

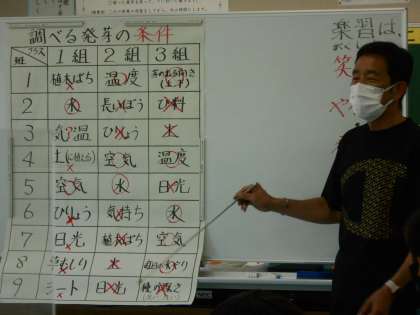

6月1日(水)5年生 理科

「植物の発芽と成長」発芽の条件には、水、空気、温度が挙げられることが実験を通して分かりました。でも、このクラスの実験では、「芽の出る向き」と「毎日の水やり」も挙げられました。この2つはどうなのか?考えていました。もちろんその理由も必要です。自分の実験の結果を述べるだけではなく、他の班の実験の結果からもしっかり考察していました。理科の学習の楽しさがどんどん膨らんでいく5年生です。

6月1日(水)6年生 社会科

児童は、市役所の職員になりきっています。「ここでは」市役所に集まった市民のたくさんの声をどうまとめていったらいいのか?を体験を通して学習しています。公園作りについて、33人の市民の声を集め、話し合います。「これまで」に学習した暮らしを支える政治の仕組みや、実際の生活など、いろいろな面とつながりをもって考えることができました。

6月1日(水)2年生 算数2

3cm4mmと29mmではどちらが長いでしょうか?今日の問いから疑問が生まれます。長さの単位が違っていたらどうするのかな?そこで「これまで」の学びが登場します。「1cmは10mmって習ったから・・・」今日の学習もバッチリです!

「ふりかえり」の問題で先生からOKがもらえた児童は「ミニ先生」として活躍しました。

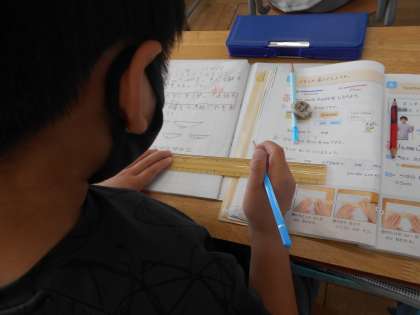

6月1日(水)2年生 算数

「長さのたんい」についての学習をしています。今日は、まっすぐな線を「直線」ということを学習し、実際にものさしを使って直線を引いていました。「8mm!短いなあ!かくのが大変だ!」「まずは点をうって」「上手にかけた!」ものさしの使い方も上手になりました。

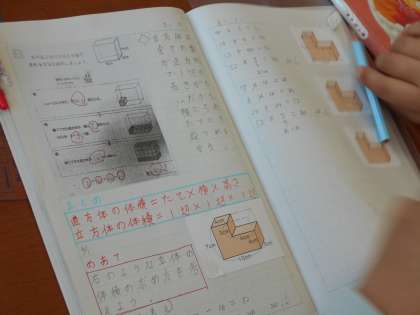

6月1日(水)5年生 算数

「体積」の学習では、複合図形の体積の求め方を考えました。まずは自分の考えをじっくり、自分の力で、考えます。いろいろな工夫が見られました。そして黒板には全員の考え方が示されました。自分には思いつかなかった考えを知り、「もっと考える時間がほしいなあ」と先生にリクエストしていました。算数の学習では、こうして、考えることが楽しいと思えることが大切です。

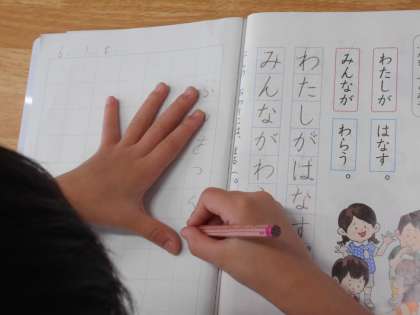

6月1日(水)1年生 国語

ちょうど新しい学習に入ったところです。「ぶんをつくろう」の学習です。いよいよ「ここでは」文をつくる学習に入ります。小野の子供の強みである「表現力」を磨くスタートです!ノートに、文を丁寧に書いていました。ノートに書くことがとても楽しそうでした。

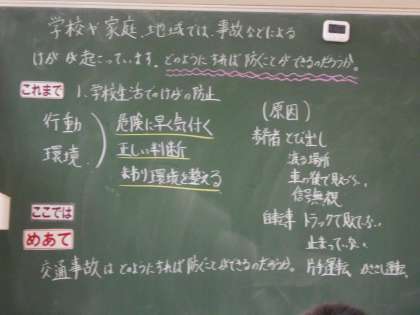

5月31日(火)5年生 体育

今日は保健の学習をしました。「けがの防止」について、「これまで」学んできた場面は学校生活ですが、「ここでは」交通事故について学んでいます。ちょうど教室では、小学生の交通事故の原因を資料から読み取りながら学習を進めていました。「ここでは」の学習を通して、自分でしっかり考えて命を守る行動をとることが最も重要であることを改めて学んでほしいです。

5月31日(火)4年生 算数

今日のめあては「分度器を使って三角形をかこう」です。一つ一つ順番に確認しながらかきますが、まずは「自分で考えて試しにかく」ことから学びが始まります。そしてその学びを助けてくれるのが、「これまで」に学習した内容です。児童にとってそのヒント「つなぎ教材」となるノートを何度も見返しながら考えていました。

5月31日(火)2年生 図工

新聞紙などの紙を、くしゃくしゃして、お友達を作っています。「フクロウさんとおともだちになるんだ」「ねこをつくっているよ」児童は楽しそうに話してくれました。ただ形作るだけではなく、しっかり立たせたり、ひもを使って角や耳をバランスよく上手にしばったり、紙をくしゃくしゃする時の力加減を考えたりなど、「休み時間もやりたい!」と訴えるほど楽しんでいました。

今日から2年生の図工にも、ONOハンモックのボランティアの方にお世話になっています。おかげさまで児童の「上手にできた!」が増えました。

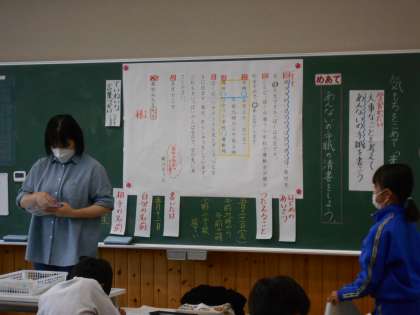

5月31日(火)3年生 国語

「気もちをこめて『来てください』」の学習です。「ここでは」大事なことを考えて、案内の手紙を書く学習です。言葉の使い方、組み立てを考え、伝えることを整理することの重要性について学んでいます。また、児童は、伝えたい相手に気持ちよく読んでもらえるように、意識して丁寧に書いていました。

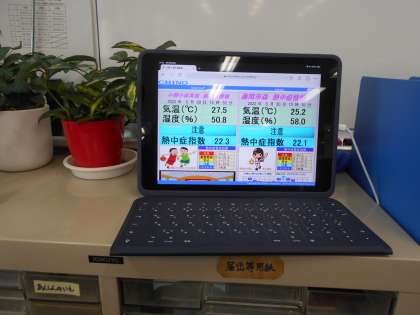

5月30日(月)小野小学校の「熱中症対策」

昨年度より、株式会社チノー藤岡事業所様にお世話になり、「熱中症監視システム」を設置していただきました。今年度は、体育館もあわせて計測していただくことになりました。教職員のタブレットでデータが見られ「ほぼ安全」から「厳重警戒」「危険」まで5段階の指数が見える化され、保健委員会が掲示するなどして、熱中症の予防のために活用させていただいています。昨日は群馬県の暑さがニュースでも報道されるほどでした。このあと、このチノー様のご協力のおかげで、早めの対策を徹底することができます。

5月30日(月)クラブ活動

2回目のクラブ活動です。1回目は自己紹介、組織や活動目標等の話合いでしたので、本格的に活動するのは今日が初です。どのクラブも元気よく活動していました。図工やバドミントンには、ONOハンモックのボランティアの方々にも入っていただくことになりました。ありがとうございます。

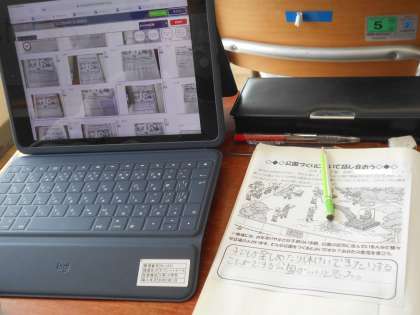

5月30日(月)5年生 総合的な学習の時間

驚きました!「災害に備えよう〜水害〜」では、「これまで」調べて、タブレットにまとめてきたことをもとに、プレゼンをしていました。「水害が発生しそうな時は〜します!」「水害をふせぐために日頃から〜します!」

総合的な学習の時間では、小野小学校で系統的に取り組んでいる内容について、児童の疑問や関心に基づき、自分で課題を考え、解決に向けて情報を集め、整理・分析してまとめ、表現する活動を繰り返していきます。

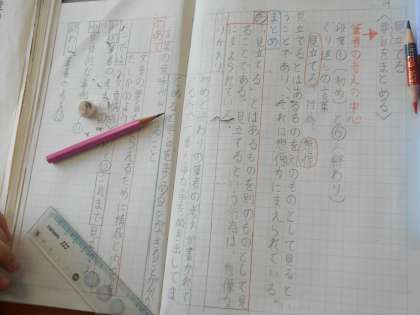

5月30日(月)5年生 国語

「言葉の意味が分かること」の学習です。今日のめあては「文章の要旨をとらえるために構成と内容をたしかめよう」です。「これまで」に「見立てる」で学んだことを生かして考えます。「初め」「中」「終わり」に分け、その内容を簡単にまとめます。そして「中」の段落はさらに分かれます。「ここでは」文章の要旨をとらえることの良さを十分に学んでほしいです。

5月30日(月)4年生 算数

「角度」の学習です。今日のめあては「分度器を使っていろいろな大きさの角をかこう」です。今日の課題に取り組む前に、まずは「これまで」学んできた角のかき方について確認しようとしていました。分度器を使って上手に角を計ったりかいたりできるようになっています。

5月30日(月)5年生 理科

植物の発芽と成長の学習では、発芽に必要な条件を整えて調べました。別の学級では、発芽の条件に「毎日の水やり」という班がありました。でも、この学級の児童は「それは発芽の条件ではない!」といいます。今日は、そう言える理由を考えていました。なぜそう考えるのか?根拠をはっきさせて考え、説得力のある表現を考えていました。「ここでは」「このあとは」の学びがさらに深まっていくことでしょう。

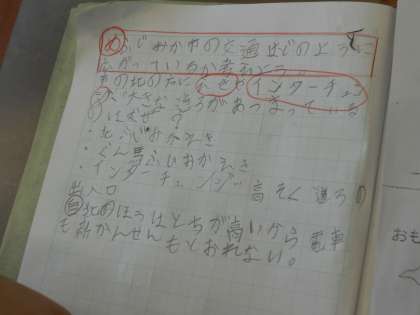

5月30日(月)3年生 社会科2

今日は藤岡市の交通について考えていました。「これまで」の学習では、藤岡市の土地の高さや広がり、使われ方について学んできました。そして「これまで」に学んだことを活用して今日の学習です。まずは自分の考えをまとめます。なんとなく分かってはいるけれど、言葉にするのは難しい様子でしたが、先生からのヒント(つなぎ教材)をきっかけにし、鉛筆が動き始める児童がいました。

5月30日(月)3年生 社会科

「藤岡市の地図」を学習しています。皆真剣に、藤岡市の白地図に色を塗っていました。「ここでは」の学習を通して、土地の高さや広がりについて児童が気付きます。藤岡市の土地についてこんなに学習することは初めてでしょう。このあとも、どんどん藤岡市のことについて興味・関心を高めてほしいです。

|