6月29日(水)いじめ問題解決に向けた小野中校区教育懇談会2

本懇談会では、まずはじめに、学校運営協議会会長より、「感染症対策で人との距離を保たなければならない状況ではあるが、学校、家庭、地域で協働して、小野の子供たちのためにできることを取り組んでいきたい」との話がありました。

また、藤岡市教育委員会より田中教育長様にご出席いただき、ご挨拶をいただきました。「子供たちのために、いろいろな立場の方々がこんなにも大勢集まり、子供の成長を支えてくださっている小野地区の皆様に感謝している。このように世代を超えてみんなで話し合うことが大切であり、その範を示していただいている」「見えづらいいじめ、いじめの状況など心配されることがあるが、子供たちからのSOSを受け止めていただきたい」とご挨拶をいただきました。

6月29日(水)いじめ問題解決に向けた小野中校区教育懇談会

この日、本校で18:00から標記の会を実施しました。本会議は、小野連携型小中一貫校学校運営協議会が主催となり、いじめを生まない地域づくりのために、学校、家庭、地域の協働を目指して毎年開催されています。今年度は昨年度よりも感染症対策による参加者制限を少し緩和して実施することができました。地域からは、小野地区区長会、民生委員児童委員小野地区協議会、更生保護女性会小野支部の皆様にお集まりいただきました。また小中のPTAの皆様、小中教職員、と大勢の方々に話し合っていただきました。

6月29日(水)小野連携型小中一貫校 第2回学校運営協議会

この日、本校で標記の会議を実施しました。学校課題解決に向けた協議では、「学校評価アンケート」の改善点、「夢に向かってかがやく子育成アクションプラン2022」の周知と活用、「いじめ問題解決に向けた教育懇談会」について熟議、承認がありました。また、おのハンモックの活動についての報告もあり、短い時間のなかでしたが、建設的な意見を多数いただき、大変有意義な会となりました。特に、「夢に向かってかがやく子育成アクションプラン2022」については、今月、小野地区の全戸への配付が完了したところです。小野の子供たちのため、学校・家庭・地域の協働がさらに一歩前進したことを感じた会となりました。

6月28日(火)更生保護女性会の皆様による花壇の整備

いつも小野小の子供たちのためにすてきな花壇をつくってくださり、ありがとうございます。この日も朝早くから、暑いなかでしたが、夏の花壇をつくってくださいました。以前にもこのHPで紹介しましたが、花壇の花は地域の方々から分けていただいているとのこと。この小野小学校は、地域の方々に温かく応援していただいていること、あらためて感謝申し上げます。

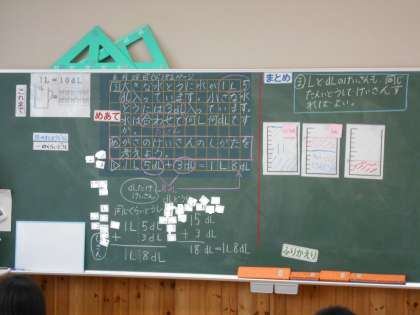

6月28日(火)2年生 算数

今日のめあては「かさのけいさんのしかたを考えよう」です。かさの単位がついていても、同じ単位どうしで計算すればよいことを学習しました。「これまで」学習してきた計算と同じです。先生は授業中に、「みんなは、これまでのおべんきょうが とってもよくみについていて すごいね!」と児童を誉めていました。児童はとても嬉しそうで、自信をもって学習に取り組んでいました。

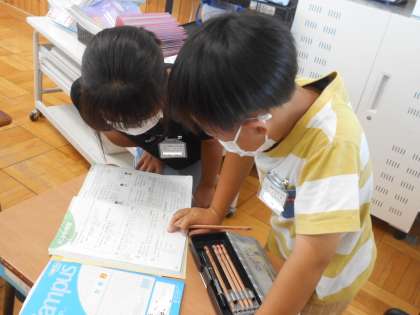

6月28日(火)4年生 算数

「式と計算」の単元の学習も最後、たしかめ問題に挑戦していました。一生懸命問題を解いて、先生にチェックしてもらう児童がいたり、友達どうしで教えあいをしている児童がいたり、と学級全体の様子からやる気を感じました。小野小はどのクラスでも、このように教室に入ると学習へのやる気が伝わってきます。そこが小野小の自慢できるよいところです。

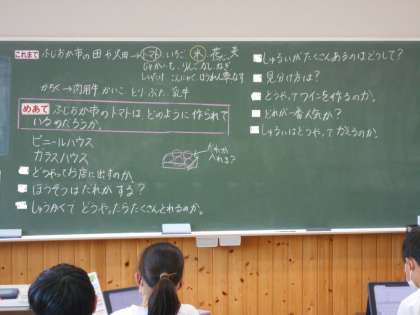

6月28日(火)3年生 社会科

「藤岡市のトマトはどのようにしてつくられているのだろうか」について学んでいました。ここでの学習にあたり、児童から出された疑問点、知りたいことについて、調べ学習をしていました。藤岡市のトマトは群馬県内でも6番目に栽培が盛んであることを知ったばかりの児童です。一生懸命調べていました。そしてますます、藤岡のことが大好きになりました。

6月28日(火)6年生 国語

「私たちにできること」の学習では、いよいよ提案する文章の内容や構成の最終確認段階に入りました。グループで最終チェックをしてまとめ、次の授業では他のグループの提案書を読み合います。分かりやすさ、説得力、具体的な提案、提案が実現したときの効果など、友達の書いた提案書から学ぶことが多くありそうです。

6月28日(火)6年生 道徳

「本屋のお姉さん」を通して、「まじめに生きる」ことを考えていました。ちょうど教室では、ふりかえりをしていました。本屋のお姉さんの真心こもった働きぶりで主人公のぼくの心が温かくなったのと同じく、6年生の児童の心も温かくなっていたようです。児童のふりかえりの言葉が温かかったので、聞いている私の心も温かくなりました。優しさ、温かさを言葉にすると、どんどん周囲に広がっていきます。

6月28日(火)5年生 総合的な学習の時間

「福祉」をテーマに学習をしています。先日は車椅子を実際にお借りして、体験をしました。今日は、アイマスク体験をしています。実際に体験してみることにより、頭で考えたり、聞いたり調べたりしたことだけでは分からないことに気付くことができます。今回の体験を通して、さらに福祉について、そして人との関わりについて、真剣に考えようとする優しさが増したことと思います。

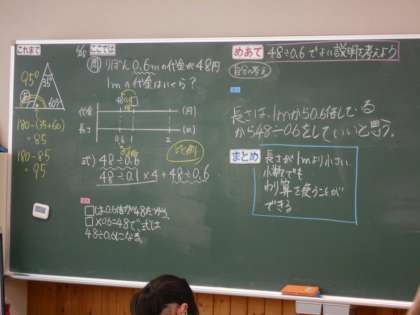

6月28日(火)5年生 算数

小数のわり算の学習では、リボンの長さが1mよりも小さい小数で表されていても、1mの値段を求めるにはわり算を使うことを学習しました。このあと、整数÷小数の筆算の仕方や小数÷小数の計算の仕方を学習します。児童にとってどんどん計算できる範囲が広くなっていきます。「解ければおもしろくなる」算数の学習を楽しく進めてほしいと思います。

6月28日(火)5年生 家庭科

「ひと針に心をこめて」すてきな名前の単元の学習をすすめています。ちょうど教室では、玉どめにチャレンジしていました。だいぶ悪戦苦闘していました!学校では初めての裁縫。針と糸を使えるようになると、いろいろなことが自分の生活のなかでできます。手縫いのよさ、手作りのよさを、学校や家庭で味わってもらいたいと思います。

6月28日(火)1年生 算数

ひきざんの学習がどんどん進んでいます。今日のめあては「どちらが なんこ おおい?」を考えることです。だから、答えるときは「りんごが 5こ おおい」と答えます。答え方について、先生が何度も確認しました。とても大切です。みんなしっかり答えることができるようになりました。

6月28日(火)ひまわり学級

5年生の児童は、国語で習字を頑張っていました。「道」を書きました。3人ともとても真剣に筆を動かしていました。3通りの「道」です。3人とも気持ちを込めた3人それぞれちがう「道」とても上手でした。

6月27日(月)6年生 社会科

聖徳太子の死後、どんな政治が行われたのか?について学習しました。児童は、いくつかの資料や「これまで」の学びをもとに考えます。少し難しい課題のようでしたが、一生懸命に考えている児童の姿を見て、社会の学習が好きなのだということがよく伝わりました。「東北から都へは産物が運ばれていない」「藤原京は四角に区切られている」等、児童の発言がありました。それらは「なぜか?」ということについてしっかりと「これまで」の歴史の学習の知識と結び付けて考えることができました。

6月27日(月)6年生 保健

「病気の予防」特に「ここでは」生活習慣病の予防について考えていました。架空の子供の生活日記を読み、問題点を挙げ、予防について考えます。そして、児童は自分自身の生活ともしっかり向き合い、適度な運動、バランスよい食生活、早寝早起き、十分な睡眠など「今日からできること」を考えていました。

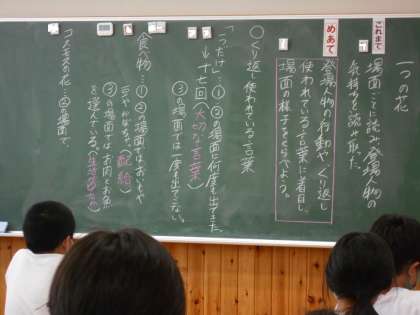

6月27日(月)4年生 国語

「一つの花」今日のめあては「登場人物の行動や、くり返し使われている言葉に着目し、場面の様子をくらべよう」です。児童は先生の問いかけに対して、じっくり教科書の本文を読み返しながら真剣に考えていました。

6月27日(月)6年生 総合的な学習の時間

6年生の総合的な学習の時間では、「身近な人の仕事を知ろう」が始まりました。今日は、教室で、働くときに大切にしたいことを考えたり、それらの項目ごとに知っている職業を出し合ったりしていました。このあと、さらにいろいろな仕事について調べる学習を通して、仕事に就くことへの考え方を広げたり、自分の将来への夢をもったりします。ご家族や地域の皆様には、機会があれば児童に働くこと、仕事について語っていただけると幸いです。

6月27日(月)2年生 算数3

「かさのたんい」では大きなかさの表し方を考え、「ふりかえり」で問題に挑戦しました。満タンになっていると1Lですが、1Lますの目盛りをしっかり読めなければなりません。先生と児童とのやり取りのなかで、「これまで」の学習で、長さの単位でものさしの目盛りや大きな数での数の線(数直線)を正しく読めるようになったことを思い出していました。だから児童は皆、自信をもって、かさの目盛りを正しく読むことができました。

6月27日(月)5年生 社会科

新しい単元の学習に入りました。「米づくりのさかんな地域」山形件庄内平野の米作りについて学習します。今日のめあては「庄内平野のひみつをさぐろう」「ここでは」の学習が楽しみ、期待感いっぱいです。そして「ここでは」の学習を通して、米作りに関わる人々の工夫や努力、私たちが毎日美味しくお米を食べることができるのは?についてたっぷりと考えてほしいと思います。

|