2月14日(火) 北連携型小中一貫校 「ぽらりす・コミュニティハウス」文部科学大臣表彰における教育長表敬訪問

北連携型小中一貫校の学校運営協議会「ぽらりす」の岩崎会長、大谷委員、地域学校協働活動推進員の福田さんが文部科学大臣から表彰を受けた報告のため来庁されました。

この表彰はコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的実施により学校運営の改善・強化したこと、学校を核とした地域づくりに多大な貢献を果たしたことに対して行われました。 「ぽらりす」は今年度、ボランティアの集いである「北一貫校 とらいアングルの集い」を開催したり、子どもたちとの協働を進めるために北中生徒会の生徒と熟議を行ったりするなど、その取組をますます充実させています。また、月2回のペースで「CS通信 ぽらりす通信」を発行して、活動のねらいや様子について周知を図るなど、地域全体に活動の輪を広げる取組を行っています。これらの取組が委員さんたち中心で行われていることに、CSとしての質の高さを感じます。 本当におめでとうございました。   2月9日(木)JAたのふじ様より新入学児童生徒への寄贈

本年度もJAたのふじ様より、新入学児童生徒用の黄色のランドセルカバー(小学生)と、自転車用の反射板(中学生)を寄贈いただきました。寄贈に際し、JA代表理事理事長の櫻井英俊様とJAたのふじの荻野暁俊金融共済部長にお越しいただき、田中教育長に渡していただきました。

藤岡市の子どもたちの交通安全のための寄贈は今年で47年目となります。本当にありがとうございます。今後も学校、家庭、地域で連携をとりながら、児童生徒の交通事故防止に向け努めてまいります。   2月8日(水) 年度末訪問(東中・美九里東小・美九里西小)

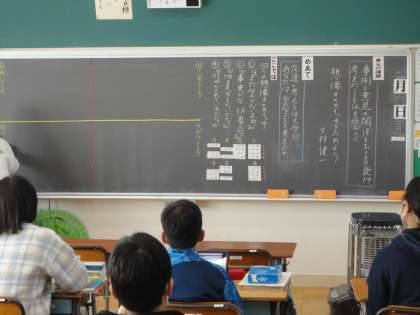

東中、美九里東小、美九里西小で年度末訪問を行いました。年度末訪問では、授業参観を行うとともに、校長先生より今年度の学校経営の成果と課題、来年度への展望等についてお話をお聞きしています。

授業参観ではどのクラスも「学びの連続性」と「授業スタンダード」を意識した授業が展開されており、児童生徒の主体的な学習を促そうとする先生方の思いが現れていました。また、「ネームプレート」が授業の中心場面や予想の場面でたくさん黒板に貼られており、先生方がより効果的な使い方を考えながら質の高い、児童生徒主役の授業づくりを目指していることが分かりました。 今回は東連携型小中一貫校の小・中学校を訪問しましたが、改めて一貫校が目指す子ども像を共有し、一貫した目標に向かって、小中一貫教育を充実させている様子を見ることができました。そして、この取り組みが、児童生徒が前向きに学習に向かう姿勢、明るく伸びやかな雰囲気を生み出していることを実感することができました。 校長先生からは今年度の成果と課題について、児童生徒の成長や変化の様子を基に詳しくお話していただきました。令和5年度の学校経営の重点も明確になっており、今後の東連携型小中一貫校の教育活動の充実がますます期待できる訪問となりました。    2月6日(月) 年度末訪問(藤岡第二小・神流小)

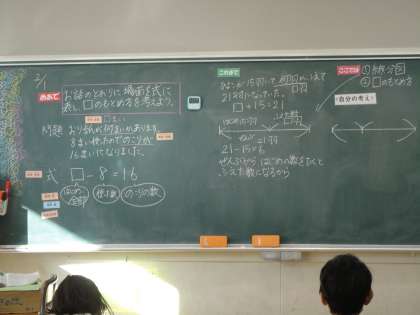

藤岡第二小、神流小で年度末訪問を行いました。年度末訪問では、授業参観を行うとともに、校長先生より今年度の学校経営の成果と課題、来年度への展望等についてお話をお聞きしています。

授業参観ではどのクラスも落ち着いた雰囲気の中、児童が前向きに学びに向かう姿が見られました。日頃より、先生方が授業スタンダードを実践し、学びのつながりを踏まえた授業づくりを真摯に行っている成果が現れていました。 また、授業の流れが分かる構造的な板書が多かったこと、ネームプレートを自己決定の場面で効果的に使っていたこと、思考を促したり、考えを交流したりする場面でICTを有効に使っていたことが印象的で、授業の質が高まっていることを実感しました。 校長先生からは今年度の成果と課題について学校評価等を基に詳しくお話していただきました。令和5年度の学校経営の重点も明確になっており、今後の教育活動の充実がますます期待できる訪問となりました。    2月3日(金)藤岡市教育研究所 第15回定例研修会

第15回の定例研修会では、高橋博研究所長から、「今回が最後の定例研修。紀要や所報原稿、概要など作成するものがたくさんあるが、今日の研修の時間を有意義に使ってほしい」という話がありました。

後半は各班で、研究紀要の完成に向けて討議が行われました。「目指す子ども像を明確にしてまとめる」「授業改善の手立てと、その成果と課題に記述のポイントを絞る」といった前回の草案検討会でいただいた意見を意識して、仕上げの作業に入っていました。子どもたちの「やる気・希望・笑顔」のために、研究員の先生が一年間頑張ってきた研究です。素晴らしい研究紀要が完成することを期待しています。  2月3日(金) 年度末訪問(小野中・小野小)

小野中、小野小で年度末訪問を行いました。年度末訪問では、授業参観を行うとともに、校長先生より今年度の学校経営の成果と課題、来年度への展望等についてお話をお聞きしています。

授業参観ではどのクラスも「学びの連続性」を踏まえた授業が展開されており、先生方の意識の高さを感じました。子どもたちと先生方の関係が非常によく、温かく落ち着いた雰囲気の中、主体的に学習に取り組む姿、真剣に考える姿、友人と学び合う姿がたくさん見られました。 また、黒板には子どもたちのネームプレートがたくさん貼られ、先生方が子どもたち一人一人を大切にしながら授業をつくっている様子が伺えました。タブレットを使って話合いをするなどICTの活用も進んでいることも分かりました。 校長先生からは、小野連携型小中一貫校として小中学校の連携がさらに深まっていることを伺いました。来年度の取り組みのが、ますます期待できる訪問となりました。    2月1日(水) 年度末訪問(美土里小・平井小)

美土里小、平井小で年度末訪問を行いました。年度末訪問では、授業参観を行うとともに、校長先生より今年度の学校経営の成果と課題、来年度への展望等についてお話をお聞きしています。

授業参観ではどのクラスも落ち着いた雰囲気の中、一人一人が生き生きと学習に取り組んでいる姿が印象的でした。先生の発問に対して真剣に考える姿、友人同士で楽しそうに学び合う姿がたくさん見られました。 また、先生方の授業も「学びのつながり」を意識した展開となっていたり、ICTを活用しながら思考を促す活動があったりと、日頃より「学びの連続性と生徒指導の3機能」を生かした授業づくりを行い、深化させていることが伺えるものでした。構造的な板書が多く見られたことも、授業の質の高さを証明しています。 校長先生からは、学校が組織として授業改善に取り組んでいる様子や一貫校としての連携が着実に進んでいること等についての話がありました。また、来年度の学校経営の重点も具体的に明示されており、今後の教育活動の充実がますます期待される訪問となりました。    1月31日(火) 第3回いじめ防止担当教員研修会

本日、本年度の最後となる第3回いじめ防止担当教員研修会が開催されました。

まず、大塚学校教育課長より「今学期のスタートを重点期間ということで子どもたちの変化を見逃さないように対応をいただいた」「今回は、一年間の対応を情報共有して、共有した組織的な対応を持ち帰っていただき、これからのいじめ対応に生かしてほしい」とあいさつがありました。 協議ではまず、一年間の組織的な実践事例についてグループで話し合いました。「管理職のリーダーシップの下、組織として方針を立て対応した」「行為の背景に目を向けた寄り添った指導を行った」「いじめ防止に向けて児童生徒のみならず職員もいつも意識できる工夫を行った」など、効果的であった対応について情報が共有されました。 次に、各地区で行われた「いじめ問題解決に向けた教育懇談会」、先日行われた「いじめ問題解決に向けた子ども会議」の2つの内容を、全職員にどのように周知していくかについて話し合いました。「児童生徒から全校に発信する」「小中一貫校の研修を活用する」などの具体的な方法が出されました。 本年度の研修は今回が最後となりますが、今後も子どもたちの不安にいち早く気付き、子どもたちに寄り添った指導を行い、子どもたちがより安心して学校生活を送れるよう実践していきたいと思います。    1月30日(月) 年度末訪問(鬼石北小・鬼石小・鬼石中)

鬼石北小、鬼石小、鬼石中で年度末訪問を行いました。

年度末訪問では教育長、学校教育課の職員が、授業参観及び本年度の学校経営の成果と課題を基に、次年度の経営方針について、協議や指導助言を行います。 鬼石3校は群馬県のICT活用促進プロジェクトの実践推進校に指定され(2年目)、一人一台端末を活用した授業を先進的に実践しています。今日もタブレット端末を活用した授業がいくつもあり、先生方はもちろん、児童生徒の活用能力が着実に高まっている様子を見ることができました。「今後は、より授業のねらいに関わる部分で有効活用できるように研修を積んでいきたい。」「まずは授業の中身の充実。主体的に学ぶための質の高い『めあて』の設定と自力解決、学び合いについて深めていきたい。」等の話もあり、さらに授業の質が高まっていくことが期待されます。 また、コミュニティ・スクールとしても「おにしのたからわくわくマップ」の作成や「おにしわくわくネットワークのマスコットキャラクター」の創作をするなど、着々と地域学校協働活動が進んでいることが伝わってきた訪問となりました。    1月23日(月)にじの家「第5回びっくり体験村」

藤岡市にじの家では、通室児童生徒が自然の中でのさまざまな活動を通して、「できる喜び」や「互いに助け合い励まし合いによる友達のよさ」を味わう体験をしています。

今年度最後の体験となる「第5回びっくり体験村」では、佐久スキーガーデン「パラダ」にてスキー体験を行いました。参加した生徒は、滑ることに対して最初は不安な気持ちを持っていましたが、ハの字でゆっくり滑ることから徐々にターンをして滑ることができるようになり、滑れることに対して自信を持てたようです。そのため「今度はあっちのコースで滑りたい」「まだまだ滑りたい」など意欲的な言葉が聞かれました。最後はとても満足そうな表情が印象的でした。 できる喜びを感じ、成長が見られる貴重な体験となりました。    1月23日(月) 令和4年度「群馬県教職員表彰」

1月20日(金)に県庁で「群馬県教職員表彰」表彰式が行われ、本市から2名の教員が受賞しました。

そして、本日、受賞者が所属校の校長先生とともに田中教育長のもとへ挨拶に訪れました。 田中教育長からはお祝いの言葉と普段の頑張りへの感謝の言葉があり、受賞者からは「この賞に恥じない教員であり続けたい」、「教員の魅力をアピールできるようにこれからも精進していきたい」という、さすがは優秀教員というコメントがありました。 大変おめでとうございます。    1月13・20日 藤岡市教育研究所 草案検討会

2日間に渡り、藤岡市教育研究所草案検討会が開催されました。自分の研究を堂々と語る先生方の発表からは、子どもたちが生き生きと学ぶ様子が目に浮かぶとともに、この一年間の研究を通して授業力が向上していることがよく伝わりました。また、高橋所長、研究部長の佐藤校長先生、事業部長の村田校長先生から、目指す子ども像を明確にして、実現に向けた手立てとその成果と課題にポイントを絞ってまとめていくことが大切であること等の大変参考になる指導助言をたくさんいただきました。先生方の思いのつまった論文が検討会の意見交流を経て、より本質に迫る素晴らしいものになると思います。今年度の研究は、笑顔・やる気・希望に満ちた藤岡の子どもたちのために頑張るすべての先生方にとっても参考となることでしょう。

1月18日(水)第3回チャレンジウィーク推進協議会

感謝状贈呈式に続き、標記の協議会が行われました。はじめに田中教育長から「本年度は新型コロナウィルス感染症のため3年ぶりの開催でしたが、チャレンジウィークを実施することができたのも推進委員の方の後押しと、受入事業所のご理解のおかげです」と挨拶がありました。

その後、各校からの報告、各団体を代表する推進委員の方々から多くの感想や意見が出されました。各校からは、生徒が学校に戻って大きな成長を感じたという意見が多く出され、また推進委員の方からは、受入側の思いや本年度の課題など貴重な意見をいただきました。本日いただいた意見をもとに来年度も子どもたちが貴重な体験ができるよう準備をしていきたいと思います。    1月18日(水)チャレンジウィーク長期受入協力事業所感謝状贈呈式

本日、標記の式が行われました。はじめに田中教育長から「平成13年から始まったチャレンジウィークがこれまで続いているのも、本事業の目的を理解し、藤岡の子どもたちに感謝の心、仕事の厳しさややりがいを体験をとおして学ぶ場を与えてくださる事業所のおかげと感謝しています」と謝辞がありました。今年度は10年にわたり職場体験の場を提供していただいた吉祥保育園様、株式会社ダイヤメット藤岡工場様、トーエイ株式会社様、有限会社美松運送様に感謝状を贈呈いたしました。事業所の方の挨拶からは、社会に羽ばたく、たくましい生徒に育ってほしいという思いがとても強く伝わってきました。

藤岡市の子どもたちのよりよい成長のため、今後も引き続きよろしくお願いいたします。    1月17日(火) 令和4年度いじめ問題解決に向けた子ども会議

令和4年度いじめ問題解決に向けた子ども会議が、それぞれの中学校区に分かれて開催されました。3年ぶりに児童生徒を集めての開催となる今回は、各中学校区をオンラインでつなぐ新しい形で行いました。

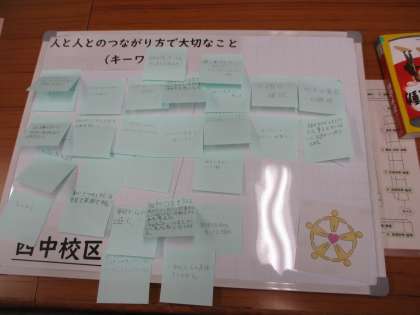

会議に先立ち、田中教育長から「いじめは絶対に許されないことをまずは確認したい。人間は地球の中で一番協力をして生きている生きものと言われている。どんな風に力を合わせていかなければならないか、人類はその方法を考えてきた。子ども会議も、学校で力を合わせて生活をするためにどうしたらいいかを考えてきた。これまで、あいさつ運動は朝、HAPPYはあとふるツリー運動は人権週間などで取り組んできたが、今回は、特にあいさつについて考え、あいさつはなぜ大切なのかを確認し、これまでの取組を日常のものにしていける話合いにして欲しい。そして、話し合った内容を学校へ持ち帰りみんなに広げ、笑顔・やる気・希望いっぱいの学校にしてほしい。」とあいさつがありました。 会議では、「人と人とのつながりで大切なこと」について考え、キーワードをもとに「相手のことを知り、思いやりの心をもって笑顔で伝える」というキャッチフレーズをつくりました。また、そのキャッチフレーズに向け、それぞれの学校で、どのようなあいさつの取組ができるのかを話し合い決定しました。例えば、「あいさつカレンダーの実施」「ありがとうを増やす、一日一善」など、校区毎に取組は違いますが、同じキャッチフレーズをかかげながら、あいさつをこれまで以上に交わし、友達との関わりを深め、いじめにならない人間関係をつくっていきます。 話し合いの様子を見ていると、全員が自分事として捉え、積極的に意見を出し合っていました。このような活動が、「笑顔・やる気・希望いっぱいの子どもたち」の学校へとつながっていくことを確信できた時間となりました。    12月14日(水) 美土里小4年生 メタバースを活用した総合学習

美土里小学校の4年生が「総合」の時間に、辰市小学校(奈良県)の5年生と郷土の世界遺産(藤岡市:高山社、奈良市:春日山原始林 春日大社)を紹介し合う交流学習を行いました。

今回は美土里小学校の発表をメタバース空間で行いました。まるで博物館に来たようなメタバース空間、その中を自由に動くことができるアバターに子どもたちは興味津々で生き生きと発表し、意見交換する姿が見られました。 両校の発表内容も中身が濃く、調べたことを分かりやすくパワーポイント資料にまとめ、プレゼンする姿から子どもたちの総合的な力が着実に身に付いていることを感じ取ることができました。 500km離れた藤岡市と奈良市の子どもたちが、協働して学びを進める姿にオンライン学習、メタバース空間の強みを実感しました。今後もこのような学びが広がることで、子どもたちの学びがさらに深まることを期待できる時間となりました。    12月13日(火) 第6回 北連携型小中一貫校学校運営協議会

北中学校で第6回北連携型小中一貫校学校運営協議会が開催されました。

始めに協議として、10月25日に開催された「いじめ問題解決に向けた教育懇談会」のまとめ・振り返り、部会ごとの活動状況について意見交換を行いました。成果や課題がしっかりと話し合われており、今後のさらなる活動の充実に期待がもてる協議となりました。 その後の熟議では初の試みとして、北中学校の生徒会本部役員9名が参加し、委員さんたちと「北連携型小中一貫校の未来像」について話し合いました。生徒会の生徒からは「北中の現在の印象はどうか」「中学生にどのようなことを期待するか」「中学生が地域のためにできることは何か」「地域の方と交流することで、地域の方や中学生が得られるものは何か」等の質問が出され、委員さんたちは熟慮したうえで、真剣に意見を伝えていました。また、委員さんたちからは「『キャリアアップ・パワープラン』について具体的な実行策や、プランの文章でもっとよい表現や言葉がないか等について生徒会で議論してほしい」そして、「『キャリアアップ・パワープラン』を全校生徒に紹介し、皆で取り組める体制をつくってほしい」などの提案がありました。生徒会の生徒はこの話合いを通し、今後の活動について多くの示唆を得たようでした。 生徒会の生徒と委員さんが真剣に熟議する姿を参観させていただき、改めて、今後の北連携型小中一貫校の取組がますます充実したものになっていくことを確信した時間となりました。    12月13日(火) 第2回いじめ問題解決に向けた子ども会議実行委員会

第2回いじめ問題解決に向けた子ども会議実行委員会が開催されました。市内小・中学校、高等学校、万場高校の先生方に集まっていただき、今年度の子ども会議の内容について協議しました。

協議に先立ち、田中教育長から「日頃から、いじめ問題の指導に一生懸命指導をしていただいており、大変感謝している。今は、人間関係づくりがうまくできずにいじめにつながっていくことがある。このうまくいかない関係が続くと、大きないじめへとつながってしまうこともある。今年は、どのように人と関わっていくのか、これまでの子ども会議で決定してきた内容を、普段の生活に結び付けて行くことが課題である。」とあいさつがありました。 今年度の話し合うテーマ「いじめを生まないために、人と人との関わり方」について共通理解し、進め方等について協議しました。1月17日(火)には市内各小・中・高等学校、万場高校の代表児童生徒が、中学校区毎に集まり、子ども会議が開催されます。今年は初めて中学校区ごとをオンラインでつなげての開催となります。どのような話し合いになるのか楽しみです。   12月12日(月) 第2回部活動の地域移行協議会

スポーツ協会や文化協会、中体連等の代表者に参加いただき、13名で第2回部活動の地域移行協議会を開催しました。

第1回は、運動部活動の地域移行に関する検討会議提言について、現状と課題、今後の求められる対応等について情報整理を行いました。今回は国や先進地区の事例を学ぶべく、群馬県教育委員会より担当指導主事をお招きして、説明していただきました。 現段階では、児童生徒のニーズに応じた環境整備が必要であることや、運営主体をどこにおくのかを明らかにしていくことが大切であることなど、今後の移行に向け、必要な情報をいただきました。その後の協議でも、参加者から現状や課題等についてたくさんの意見をいただきました。 今後は、ニーズ調査や活動団体等を把握し、先進事例を参考にしながら一歩ずつ環境を整えていきます。  11月29日(火) 東中学校区 いじめ問題解決に向けた教育懇談会

藤岡公民館において、東中学校区のいじめ問題解決に向けた教育懇談会が行われました。一昨年よりそれぞれの学校運営協議会が主催となり、それぞれの地域で子ども達を育てようと、学校区独自のいじめ問題解決に向けた教育懇談会を実施しています。

はじめに、田中教育長からは「今日のいじめ問題解決に向けた教育懇談会は、いじめ問題解決に向けた子ども会議とのかけ橋となってくれる」「最近のいじめは見えづらくなっている。どのように人と付き合っていけば良いかは、大人が範を示すことも大事」「地域作りのためのご協力をお願いしたい」とあいさつがありました。 今回は、熟議の前に東中学校の生徒から、学校における取組も発表がありました。生徒から最後に「私たち子どももがんばります」との力強いコメントがあり、参加された地域の方々も、このあとの熟議に気持ちがより高まったように思いました。 熟議では、【「EAST子育てアクションプラン」を実践して、いじめのない地域をつくろう】をテーマに、11のグループに分かれ意見を交わしました。「大人が率先してあいさつをし、まわりとコミュニケーションをとっていく」「行事等地区全体で考え、つながりをつくっていく」「子どもに関心を持って接していく」など、たくさんの意見が交わされました。 それぞれの地区で行われたいじめ問題解決に向けた教育懇談会も、今日の東中校区ですべてが終了となりました。    |

藤岡市教育委員会

〒375-8601 群馬県藤岡市藤岡1485 TEL:0274-22-1211 FAX:0274-24-3252 |