5月2日(火)4年生チノービオトープ環境学習の事前学習 2

ビオトープの特徴や生き物が集まる仕掛けなどを丁寧に教えていただき、実際に自分の目で見てみたい!とワクワク期待感でいっぱいになりました。ビオトープとは「地域の生き物が暮らす場所」という意味があるそうです。チノーさんのビオトープは「小野のたから」であり、ビオトープの生き物も「小野のたから」です。こんな素晴らしい「たから」が身近にあることもしっかり学んでいきます。

5月2日(火)4年生チノービオトープ環境学習の事前学習 1

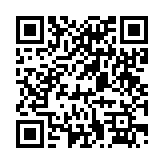

4年生では、1年間を通して、株式会社チノー藤岡営業所の皆様にお世話になり、ビオトープで環境学習をしています。春夏秋冬と年に4回見学をさせていただき、自然や環境のことについて考える貴重な機会をいただいています。

今日は、その事前学習として、株式会社チノー藤岡営業所のご担当者様にご来校いただき、ビオトープについて教えていただきました。

5月2日(火)3年生 音楽

「明るい声で歌おう」そのために顔とお腹のトレーニング中の3年生です。いろいろな種類のトレーニングを先生から教えてもらいました。このあとの音楽の授業で活躍する練習方法です。そして、授業の最後は「じゃんけん列車」をしました。私(教頭)は「ラスボス」になりました。結果、児童に負けました。友達みんなと一緒に仲良く楽しく音楽を楽しんでいる3年生の姿にとても嬉しく思いました。

5月2日(火)4年生 理科

「季節と生物(春)」の学習です。ちょうど理科室では、ツルレイシのたねの観察をし、タブレット上に記録したことを共有していました。先生は、4年生の児童が一生懸命記録した観察内容について、とてもよく頑張りました!と誉めていました。色、形、大きさはもちろんですが、「ひまわりの種と比べると」など「これまで」3年生の時に観察したこととつなげて考えていた児童もいました。自分の記録は自信満々ですが、友達の記録から意欲的に学ぼうとして真剣にタブレットを見ていました。

5月2日(火)3年生 社会科

「学校のまわりを調べよう」ちょうど教室では、小野小学校周辺の大きな道路に色を塗っていました。「ここでは」学校のまわりの様子について知ったり、方位や地図記号を学んだり、地図の読み取り方を学んだりします。そんな学習を通して、小野の地域のことをさらにどんどん知り、このあとの学習(社会科だけでなく総合的な学習の時間の「小野のたから」地域学習にも)につなげてほしいです。

5月2日(火)4年生 算数2

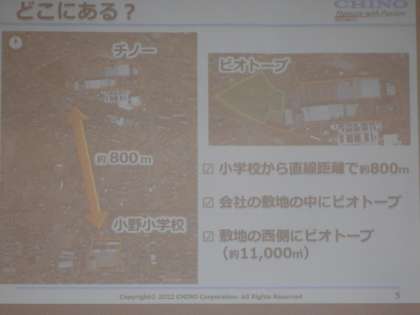

十の位の数が割りきれない場合のわり算の筆算を学習しています。1組では今日、答えを出した後のたしかめ算を学習していました。答えがあっているかなあと確かめながら丁寧に正確に計算する力がつくのは言うまでもありませんが、「ここでは」計算が正しくできた!喜びを味わえる時間でもあります。

5月2日(火)4年生 算数

今日は、わり算の筆算の仕方を考えていました。「たてる かける ひく おろす」楽しそうに?!口ずさみながらみんなで一緒に考えていました。十の位が割り切れない数のわり算について「これまで」頭を悩ませて考えたことが黒板に貼られています。そのときに頑張って考えたときのことを思い出すからこそ、「ここでは」学習する筆算の便利さについてを実感し、今日の学習のねらいが理解でき、充実するのだと思います。

5月2日(火)1年生 国語

「ききたいな、ともだちの はなし」今日は「じぶんのすきなあそびを ともだちにしらせよう」。おにごっこ、ジャングルジム、かくれんぼなどなど、たくさんの遊びの話を友達と楽しそうに伝え合っていました。そしてこのあとは、友達の好きな遊びを他の友達にも知らせます。

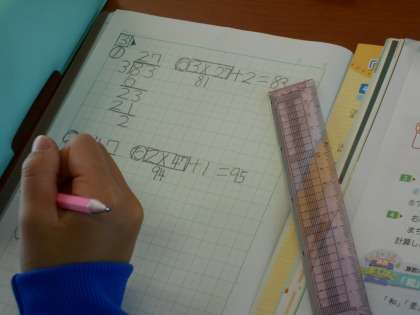

5月2日(火)ひまわり学級

4年生の児童は、国語で漢和辞典を使った学習をしていました。先生が上手に使えるようになったこと、漢字の学習に興味をもって意欲的に調べていることを誉めていました。自分の名前の漢字についても調べたようです。今まで以上に自分の名前が好きになった4年生です。

5月2日(火)6年生 社会科

「内閣の働き」について学習をしています。ちょうど教室では、様々な省庁についてまとめていました。ある児童は、教科書には載っていない新しい「子ども家庭庁」に気付き、「令和5年4月1日からだ!まだ一ヶ月」と気付いていました。これまでにはあまり関心がなかったかもしれないテレビのニュースにも耳を傾けるようになっているかもしれません。

5月1日(月)第2回専門委員会

本日の6時間目は、第2回専門委員会がありました。主に、小野小で年間を通して取り組んでいる人権教育の一つ「ほっとハート宣言」を考えました。今年度も「広げよう 安心の根 咲かせよう 笑顔の花」をスローガンとして、安心して笑顔で過ごせる環境作りを強化するとともに、互いに認め合って望ましい人間関係を築き、いじめをしないさせない許さない心をみんなで大きく育てていきます。

5月1日(月)5年生 理科

「植物の発芽と成長」の学習に入りました。「ここでは」直物の発芽条件について、インゲン豆の種をまき、発芽の条件について、「変える条件」と「変えない条件」を何にするかを考えました。「これまで」はどんな観察、実験をするか?先生から教えてもらうことばかりでしたが、5年生になると、このように条件を一つだけ変えて、他の条件をそろえて調べる理科の学習が始まります。日光、肥料、空気、土、シャベル、水、植木鉢、温度、草むしり。それぞれのグループでなぜその条件にするのか?きちんと理由がありました。「空気がないって?どうしたらいいのかな?」実験方法も考えました。

5月1日(月)4年生 算数

「十の位の数がわりきれないときのわり算の仕方を考えよう」わり算の学習のハードルが上がっています。72÷3の計算をどうしたらよいのか?この課題にかなり頭を悩ませていました。どちらの学級もノートに自分の考えをまとめていました。文章で書いていたり、図に表して考えていたり。小野一貫校の授業スタンダード「じっくり考える」学習過程のおかげで、きっとすっきりと「まとめ」にたどり着いたことでしょう。

5月1日(月)6年生 道徳

今日の道徳は「夢に向かって」です。登山家の三浦雄一郎さんの話を通して、夢に向かって努力していこうとする生き方の素晴らしさを学習していました。「ここでは」の学習で考えたように、世界、日本だけではなく身近なところでも、夢や目標に向かって努力して実現させている人はたくさんいます。そのような人たちから学び、自分自身の生き方の参考にする6年生になってほしいです。

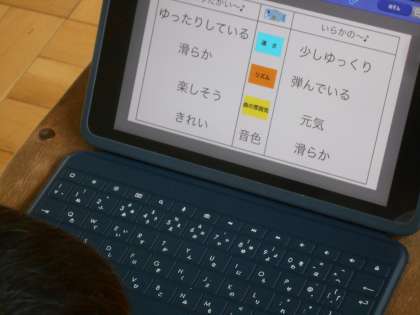

5月1日(月)5年生 音楽

「こいのぼり」5年生が知っている2曲を比較しながら聞いていました。音楽のポイント「速さ」「リズム」「曲の雰囲気」「音色」の4点について、聞き比べて自分の考えをタブレット上でまとめて共有していました。こうして比べることで、曲の特徴がつかみやすくなります。そしてそんな曲の特徴を感じながら合唱を楽しんでいます。

5月1日(月)3年生 国語

「もっと知りたい、友だちのこと」今日は友達のことをもっと知るために質問をしましていました。「これまで」学習してきた質問に関する事項(質問の種類やその目的)また話を伝えたり聞いたりするときの態度などをよく確認して学習していました。友達ともっと仲良くなるために国語の学習を頑張っています。すてきなことです。

5月1日(月)ひまわり学級

2時間目の授業の様子です。2年生は算数を、6年生は道徳を学習中でした。連休の合間の月曜日ですが、しっかりと学習モードで一生懸命取り組んでいました。

5月1日(月)1年生 算数

今日はどの学級も数字の「0」を学習していました。このあと、順番や大きさくらべをし、いよいよたしざんやひきざんの学習へと進んでいきます。

5月1日(月)畑の先生ありがとうございます(2年生)

2年生の生活科では、今年度もおのハンモックの畑の先生方にお世話になります。今日は、4名の畑の先生方が2年生の畑を耕してくださいました。窓から見ていた2年生は「ありがとうございます!」「かっこいいなあ」と感謝していました。

4月29日(土)合唱部ステージ(ららん藤岡)

この日、小野小の大先輩であるシンガーソングライターの理子さん主催のステージに合唱部が参加させていただきました。1曲目は「翼をください」を手話とともに歌いました。2曲目は「風になりたい」そして3曲目は理子さんとともに「心に咲く花」を歌いました。「心に咲く花」は理子さんが小野小のためにつくった曲で、やさしい歌詞と歌声が会場のたくさんの人たちの心に響きました。

地域の方々に合唱部の歌声を聞いていただく機会がこのように今後も増えるとうれしいです。

|