5月26日(金)2年生 音楽

音楽室からとても元気で楽しそうな歌声が聞こえてきます。2年生の音楽の授業です。時には音程を体全体で表現してみたり、おなかに手を当てて、口に指三本入れて、よい声の出し方を意識したりしていました。歌うことが楽しくて仕方ないので、そのためにできることを一生懸命試しています。ニコニコ笑顔で楽しそうなのは、児童だけでなく、音楽専科の先生も同じでした!

5月26日(金)3年生 算数2

わり算の学習をしています。担任の先生の大好物である「おにぎり」の分け方についての問題です。何人に分けられるかを求める計算ではわり算を使えばできることが分かりました。3組の授業ですが、何か教室の雰囲気に特別なものを感じました。「まとめ」で児童がすっきりとした気持ちになれた理由として、「〇〇ちゃんが・・・って言ってくれたからだよ」「〇〇くんの考えがよかったよ」そんな声があちこちから聞こえてきたからです。授業は児童がつくりあげています。すばらしい学習の雰囲気ができあがっているクラスだと感心しました。

5月26日(金)3年生 算数1

わり算の学習です。今日の問いは「いちごが12こあります。1人に3こずつ分けると、何人に分けられますか。」です。図で考えようかな?式を使って考えられるようになりたいな!そこで今日は、この場合にも、わり算の式を使って考えることができることを学びました。そして、わられる数、わる数という言葉も初めて知りました。

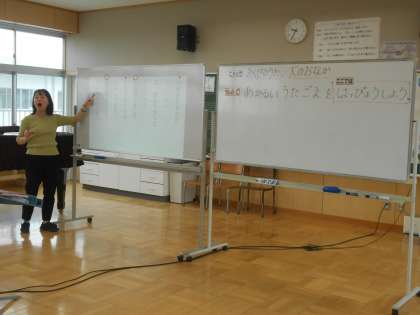

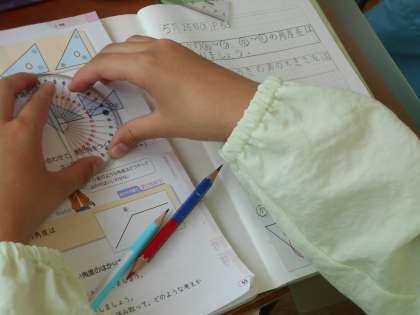

5月26日(金)4年生 算数

「角度」の学習では、180度より大きい角度のはかり方を考えました。180度と残りの部分に分けたり、360度から引いたりする複数の考え方を学びました。「ふりかえり」では問題にチャレンジしましたが、どちらの考え方にしようか?しっかり自分で決めて学習を進めていました。

5月26日(金)5年生 英語

教室では楽しそうに英語を話していました。When is your birthday? What do you want for birthday?「ここでは」誕生日や欲しいものについての話題のやり取りを楽しんでいます。月や日付の言い方は小学生にとっては少し難しいと感じることがありますが、話題が楽しい!自分のことを英語で言いたい!友達のことを知りたい!という気持ちが強いので、皆バッチリ英語で言うことができていました。

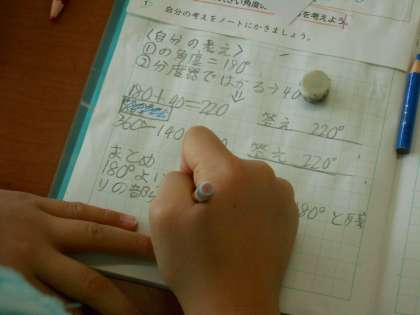

5月26日(金)4年生 理科

「電池のはたらき」の学習に入りました。「これまで」3年生のときは、「電気の通り道(回路)」を学習しました。「ここでは」乾電池と電流の関係について学習していきます。児童の手元には、「ハンディーファン」がありました。実際に乾電池を入れて、モーターを回して「涼しかった!」と児童は嬉しそうでした。さて、次に、乾電池の向きを変えるとどうなるかな?まずは自分の考えを予想しました。そして来週は実験します。しっかり自分の考え(予想)をもって次の学習です。このように学習が毎時間つながっているから、理科の学習がどんどん好きになる4年生です。

5月26日(金)ひまわり学級

4年生は算数で角度の学習をしていました。今日は、角を回転角として捉え、2直角、3直角と手作りの教材を使って確認していました。自信をもって先生の質問に答えていた姿がとても印象的でした。

5月25日(木)3年生 算数 3組

3組では、ちょうど「まとめ」をしていました。「わり算は、かけ算の九九を使って答えをもとめることができる」ということが分かりました。児童の中からは、「かけ算ってべんりだなあ。そっか、3年生でわり算をおべんきょうするから、2年生のときにかけ算をおべんきょうするのか!」という声が聞こえてきました。「これまで」の学習が生かされていること、学習はつながっているということがよく分かっている3年生。

5月25日(木)3年生 算数 2組

2組の教室ではちょうど、ふりかえりで計算問題をどんどん解いていました。先生が一人一人丁寧にチェックしていました。「どんどんできるよ!」「かんたんだなあ」「計算は楽しいな」近くで見ているとそんなつぶやきが聞こえてきたということは、しっかり学習内容が理解できている証拠です。

5月25日(木)3年生 算数 1組

「わり算」の学習に入ったばかりです。今日は3クラスとも同じところを学習していたので紹介します。1組では、「こんなふうに図をかいて毎回考えるのは大変だなあ」「どうしたらいいかな?」わり算の答えの出し方を計算で求める方法を一生懸命考えました。今日はこんな計算がすぐにできることが目標!めあてがはっきりしていたので、児童の意欲も高まっていました。

5月25日(木)4年生 算数

「角度」の学習中です。今日は三角定規の角の大きさを調べていました。実際に角度をたしたりひいたりして自分たちが考えた角度があっているかな?と分度器で確認していました。1組の三角定規を組み合わせてみるといろいろな角度ができることを知ったので、「このあとは」の学習に生かしてほしいと思います。

5月25日(木)3年生 音楽

「ドレミで歌おう」の演奏をします。「ここでは」音の高さを意識して歌ったり演奏したりします。そのために「これまで」ずっと取り組んでいる「ドレミたいそう」でドレミファソラシドの音の高さを感じます。本当に音楽が大好きでニコニコの3年生です。

5月25日(木)5年生 社会科

日本の国土に関する学習をどんどん広げています。今日「寒い土地のくらし」の学習に入りました。ちょうど教室では、ここでの学習課題について話をしていました。先生から言われたので学習するのではありません。北海道の気候や人口等に関する様々な資料を見て、「なんでこんなに6メートルも雪が降る寒い地域なのに人口が多いのかな?何かヒミツがあるにちがいない!知りたいな!」そう児童が疑問を抱いていました。これがここでの学習課題です。

5月25日(木)6年生 国語

「時計の時間と心の時間」今日は、筆者がなぜ複数の事例を挙げているのか?どんな意図があるのか?考えていました。「ここでは」このような学習を通して、主張と事例をつなげて説明することのよさについて学んでいます。6年生にとっては、これから様々な場面で主張することがあるでしょう。調べたことや自分自身の経験などとつなげて、相手にとって分かりやすく、説得力がある文章の構成ができるようになってほしいです。

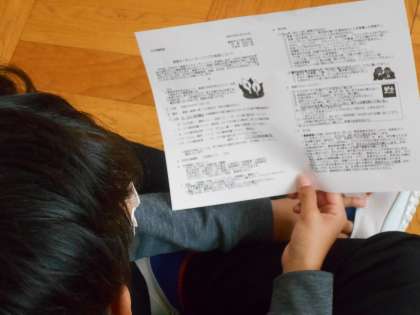

5月25日(木)5年生 尾瀬ネイチャーラーニングに向けて

4時間目、5年生は学年集会を行い、当日の日程や持ち物等の確認をしていました。昨日、お世話になっているガイドさんから色々なことを教えていただいたばかりなので、注意事項一つ一つをよく理解していたようでした。大切な尾瀬の自然を守るために、やるべきことをきちんと実行していきます。

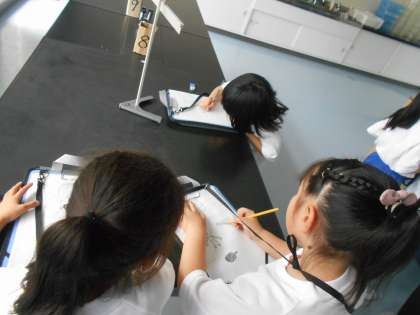

5月25日(木)1年生 「がっこうたんけん」

1年生の生活科では、学校探険をしています。今日の4時間目は、理科室と家庭科室を探険し、興味のあるものをスケッチしていました。何に使うのかよく分からないものばかりなので、先生に聞いていました。このあと、学習で使用するものばかりです。小学校での学習への期待がさらに膨らみましたね。

5月25日(木)ひまわり学級

4年生は、算数でまとめ問題にチャレンジしていました。「先生、できました!」自信をもって問題二取り組んでいる様子がよく伝わりました。つまり、しっかり学習を進めて理解しているということがよく分かります。みんな頑張っています。

5月24日(水)5年生 尾瀬ネイチャーラーニング事前学習

本年度は5年生が6月に尾瀬に行き、環境について学習します。本日はその事前学習ということで、尾瀬でガイドをしている片品山岳ガイド協会の唐澤様に来校いただき、尾瀬の動植物や湿原のこと、トイレやごみのことなどたくさんの話を聞きました。話では今年の冬は雪が少なく、既に春の花が咲き始めているようです。尾瀬で、どんな環境の学習ができるのか楽しみです。

5月24日(水)更生保護女性会の皆様による花壇の整備

午前中に、更生保護女性会の皆様が来校し、花壇の整備をしてくださいました。春にはたくさんのイチゴが実った花壇ですが、現在は夏の花が咲き始めています。更生保護女性会の皆様におかれましては、いつも本当にありがとうございます。

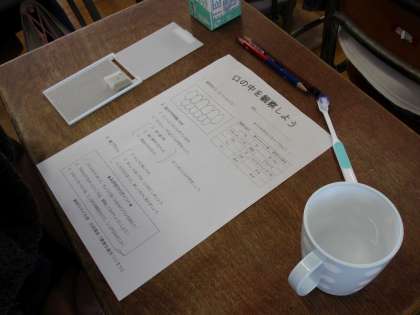

5月24日(水)5年生 藤岡市出前講座「健康な歯をつくろう」

2校時目に5年生の各学級で、標記の講座を行いました。藤岡市より、歯科衛生士さんと保健師さんをお招きし、むし歯と歯周病について話していただきました。特に高学年の児童に起こりやすい思春期の歯肉炎について触れ、歯周病に対する知識と予防のためのブラッシング方法について詳しく教えていただきました。子供たちは熱心に話を聞き、ブラッシングの練習をしました。

|