11月22日(水)2年生 図工「ひかりのプレゼント」

5時間目、2年1組は「ひかりのプレゼント」を楽しみました!家庭からもってきた材料に色を塗って、光を通していろいろな模様を楽しみました。

11月22日(水)5−2家庭科(おのハンモック協力)

昨日に引き続き、おのハンモックの方々には、5年生の調理実習でお世話になりました。特に、包丁の使い方を丁寧に教えていただいたり、児童が困ったときにすぐ質問に答えてくださったりしていただいたおかげで、今回の5年生の調理実習は大成功です。

これからも子供たちのために、どうぞよろしくお願いいたします。

11月22日(水)3年生 社会科

昨日消防署を訪問して学んできたばかりの3年生は、学校の中にある消防設備を探し、校舎図に書き込んでいました。昨日消防署の方々に教えていただいたり、実際に見たりしたこととつなげて調べていたことと思います。火事は起こらないことが一番ですが、もしものときに、私たちの命を守る仕組みが、学校にもあることを学んでいます。このあと家庭や地域での安心・安全な生活にも役立てます。

11月22日(水)ひまわり学級

2組では4年生が国語「プラタナスの木」で、おじいさんの話について考えていました。「ここでは」登場人物の気持ちを想像しながら読むことを楽しんで学んでいます。3名の児童も、物語に出てくる登場人物と一緒になって、おじいさんの話を楽しんでいるように見えました。

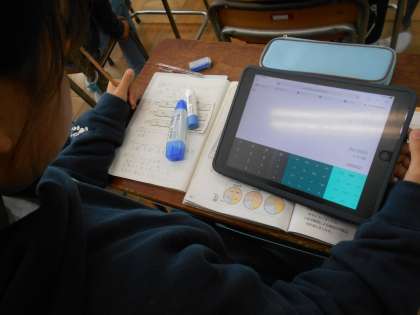

11月22日(水)5年生 算数

「帯グラフと円グラフ」の学習。「ここでは」帯グラフや円グラフの特徴を学び、調べる目的に合わせて活用することのよさを知ります。ちょうど教室では、来日外国人の国別の人数の割合を示した棒グラフを3年間分見て、いくつかの帯グラフをならべて見ると割合が比べやすくなることに気付いていました。おまけで、その割合を正確に読み取って、タブレットの電卓で人数を計算していました。すごい!

11月22日(水)4年生 国語

「世界にほこる和紙」を読んで学習をしています。今日は、「中」の段落で書かれていることを読み取ります。ちょうど教室では、「中」を2つのまとまりに分けていました。「ここでは」文章の組み立てをとらえたり、中心となる語や文たしかめて要約したりすることを学びます。

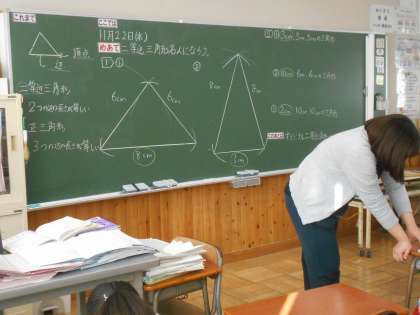

11月22日(水)3年生 算数

「三角形と角」の学習をしています。今日のめあては「二等辺三角形名人になろう」です。ちょうど教室では、今日学習したことをもとに、二等辺三角形をかいていました。初めてのコンパス、定規をうまく使って皆真剣です。この課題をクリアしたあと、オリジナル二等辺三角形をつくる!を楽しみにしているから真剣味がさらに増しています。

11月21日(火)5−3家庭科(おのハンモック協力)

ボランティアの方々は、児童の学習の様子を大変誉めてくださっていました。大根の桂むきがとても上手にできていること、片付けが手際よくできていることなど、たくさん誉めてくださり、児童はとても嬉しそうでした。

11月21日(火)5−1家庭科(おのハンモック協力)

「食べて元気!ご飯とみそ汁」の学習で、調理実習をしました。ご飯と味噌汁を調理しました。「ここでは」日本で昔から食べられているご飯と味噌汁の作り方、栄養について知り、食事の重要性について考えます。

調理実習では、料理のプロであるおのハンモックのボランティアの方々にお世話になりました。お味噌汁の大根がやわらかくなったかどうかを確認するためには?教科書には載っていない主婦の知恵も伝授していただきました。(写真下)

11月21日(火)3年生 社会科 消防署見学

午前中、消防署を見学させていただきました。社会科「わたしたちの安全なくらしを守る」の学習です。3年生は社会科で地域のことを中心に学習してきており、地域への愛着や誇りがどんどん強くなっています。「ここでは」そんな地域を守ってくれ、自分を含め人々を守ってくれている方々の仕事について知ります。

消防署の方々には本当に丁寧にご説明いただき、児童にとって学習が大変充実しました。ありがとうございました。

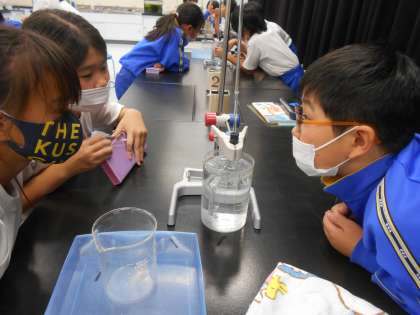

11月21日(火)4年生 理科

「ものの温度と体積」。今日は、水の温度と体積の関係について、実験を通して学習していました。先日の空気の実験のときと同じように、試験管、氷水やお湯を使って調べました。一生懸命考えた予想はあたっていたかな?結果はどうだったかな?空気のときの実験と比べてどうだったかな?「ここでは」学習したことが、生活の中で活躍できることがありそうですね!

11月21日(火)6年生 理科

「土地のつくりと変化」今日は地層のでき方について、実験を通して学習しました。砂と泥を混ぜた土を水で流し込むことを何回か繰り返します。実験の様子はタブレットで録画しておきます。さあ、大切なのは、このあとです。実験方法と結果を関係づけて分かったことをしっかり考察できました。

11月21日(火)3年生 算数

「分数」の学習では、ひき算の計算の仕方を考えていました。たし算と同じように、「もとにする分数のいくつ分か」を考えることがとても大切だと気付きました。先日、分数と小数の関係について学習したばかりなので、小数に直して計算してみた児童もいました。驚きました。そんな友達の考え方からまた学級の児童の考え方が広がっていくものです。

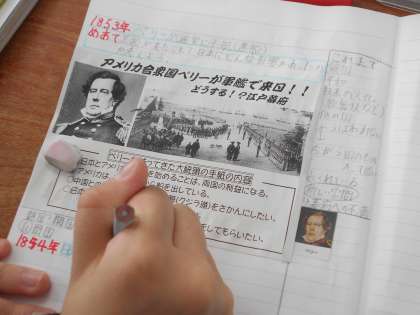

11月21日(火)6年生 社会科

昨日考えた課題の達成に向けて、学習が始まりました。今日は、ペリーの来航が日本に与えた影響について学習しました。開国か?鎖国か?予想しました。そして感心したのは、その理由もしっかり考えることができているからです。歴史の流れ、その時代における社会、政治や人々の状況がよく理解できたうえでの発言に感心しました。

11月21日(火)1年生 算数 3

ちょうど教室では「ひく・ひく さくせん」を教えてもらっているところでした。その前に、これまでの「ひく・たす さくせん」とは違う考え方を見つけよう!というめあてに向けて、自分でじっくり考えてみました。だから、しっかり新しい考え方が理解できたことと思います。

11月21日(火)1年生 算数 2

ひきざんの「ひく・ひく さくせん」を使ってどんどん計算練習をしていました。たくさん計算をすればするほど力が付いていきます。児童はどんどんノートに問題のプリントを貼ってどんどん考えていました。

11月21日(火)1年生 算数 1

たしざんの学習です。「たまごが12こあります。3こたべます。なんこ のこりますか?」「これまで」の考え方の「ひく・たす さくせん」で考えます。でも先生が、卵1パック+2こ(児童は本物と見間違えるくらいのおもちゃ)を見せて、どの卵から食べる?

さて、今日は「ひく・ひく さくせん」を学習しました。

11月21日(火)レインボー活動

前回のレインボー活動の時はあいにくの雨模様でしたが、今日は快晴。空気の冷たさを忘れるくらい楽しく、みんなで仲良く遊びました。いつも感心することですが、上級生が下級生の面倒を優しく丁寧にみている光景には、心が和みます。

11月21日(火)スマイルあいさつ運動5日目

今朝は5年3組の児童が元気なあいさつで、寒さと眠気を吹き飛ばし、笑顔いっぱいの気持ちのよいスタートを切ってくれました。ありがとう!

11月20日(月)6年生 社会科

「明治の国づくりを進めた人々」の学習に入り、今日は「ここでは」の学習課題を考えていました。江戸時代と明治時代のまちの様子に関する資料を見て、その違いから、その20年くらいの間にどんな変化があったのか?学習したくなりました。先生から言われて学習するのではなく、こうして、児童の知りたい!調べてみたい!から学習が始まります。だからいつも授業が充実しています。

|