4月19日(水)6年生 音楽

「つばさをください」を歌っていました。これまで合唱が制限されていたときに身に付けた手話も交えて、歌いました。音楽、歌は自分の思いや気持ちを表現する一つの手段です。6年生でも引き続き、その表現の仕方についての工夫をたくさん学び、心のこもった表現をたくさん経験してほしいと思います。

授業の最後は、小野小の児童が大好きな音楽の授業版じゃんけん列車を楽しみました。

4月19日(水)6年生 理科

6年生の理科は「ものの燃え方」の学習からスタートです。ものを燃やすという行いは私たちの生活や環境に大きく関わります。また大切な命を守り健康で安全な生活を送るうえでもとても大切な学習です。ちょうど理科室では、マッチの使用の仕方を確認していました。児童にとってはなかなか難しそうでしたが、上手く火が付いたときにはうれしそうでした。安全に実験し、たっぷり学んでほしいです。

4月19日(水)1年生 図工 3組

たのしいおひさまを嬉しそうに見せてくれます。どんな気持ちでかいたのかな?これはなにかな?質問をしてみると一生懸命説明して聞かせてくれます。ちゃんと伝わりました。

4月19日(水)1年生 図工 2組

楽しいおひさまは、児童の数ぶんあります。個性豊かで楽しいおひさまばかりです。画用紙いっぱいに自分のおひさまを表現していました。

4月19日(水)1年生 図工 1組

「おひさまにこにこ」自分のデザインする楽しいおひさまをクレヨンで描いています。「ここでは」クレヨンの使い方を学んだり、自分でデザインを考え自分なりに工夫して描いたりすることの楽しさをたくさん味わっています。

4月19日(水)5年生 社会科

「世界の中の国土」では、日本の領土の範囲と、領土をめぐる問題について学習しています。ニュース等で耳にしたこともあるようです。「これまで」3・4年生では、藤岡や群馬県のことを学習してきました。5年生になるとさらに学ぶ地域の範囲が広がります。授業での児童の様子を見ていると、社会科の学習がどんどん好きになっていくような気がしています。

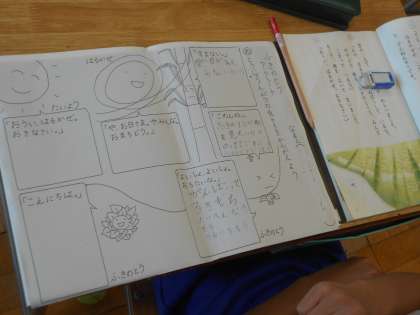

4月19日(水)4年生 国語

「白いぼうし」を学習しています。「女の子はちょうだったのだろうか?」自分の考えをノートにまとめたあとで、友達と交流していきました。ただなんとなくそう思ったからではなく、「ここでは」その問いとつながりそうな場面や表現に着目して読むなどして、叙述をもとに内容を捉えることを学びます。

4月19日(水)2年生 国語

「ふきのとう」今日のめあては「とうじょう人ぶつの気もちをかんがえよう」です。じっくり考えて発言しており、黒板に一人一人の考えたことと名前がどんどん貼られていくところでした。このあとは、登場人物の気持ちを考えながらの音読が待っています。毎日一生懸命取り組んでいる音読もどんどん上手になっていきます。

ご家庭では是非、お子さんの気持ちのこもった音読を楽しみにしていただき、たくさん誉めてあげてください。

4月18日(火)6年生 全国学力・学習状況調査の実施

この日、日本全国の小学校6年生と中学校3年生を対象に、標記の検査が実施されました。本校の6年生児童は、国語、算数、質問紙、と3時間にわたって検査を受けました。本検査の結果を通して、小野一貫校の子供たちの学力や学習状況を分析し、夢に向かってかがやくことができるよう学力向上のために務めていきます。

4月17日(月)6年生 道徳

「松井さんの笑顔」を通して、自分たちの生活は多くの人々に支えられていることを知り、感謝するとともに、それに応えようとすることの大切さについて考えていました。全員の考えが黒板に書かれています。またちょうど教室では、日頃地域で登下校の見守りをしてくださるおのハンモックのパトロールの方々への感謝の気持ちを聞くことができました。6年生にもなると、自分たちの生活が多くの人々の支え合いや助け合いで成り立っていることに気付き、感謝の気持ちをもつだけではなく、それに応えるために進んで実践しようとする気持ちが育まれます。

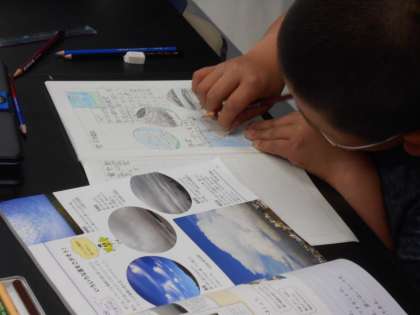

4月17日(月)5年生 理科

5年生の理科は「天気の変化」の学習からスタートします。「ここでは」天気の変化と雲の様子を考えたり、気象情報と天気の変化の関係を学習したりします。私たちの生活には欠かせない天気のことをより詳しく学習することで、天気予報についてさらに興味・関心が高まり、自分の生活に生かすことができるようになることでしょう。

今日は、実際に屋上で雲の様子を観察したり、いろいろな雲の情報をノートに整理してまとめていたりしていました。

4月17日(月)6年生 家庭科

「見つめてみよう生活時間」自分の生活時間を見つめなおした後で、生活時間の有効な使い方を考えました。タブレットを活用して、友達の生活時間の工夫を参考にしながら、自分の生活の課題を見付けたり、工夫を考えたりします。友達の考えが、よりよい生活を考えるうえでとても役にたっています。

「ゲームの時間を減らしたり、休みの日に起きる時間を7時に変えたりして、その分、家族と一緒に過ごす時間を大切にする!」と考えていた児童がいました。素晴らしいですね。

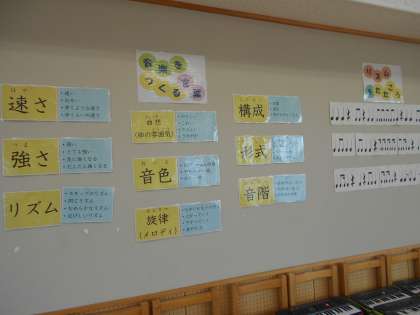

4月17日(月)3年生 音楽

3年生になると、理科や社会科、総合的な学習の時間といった新しい学習が始まったり、音楽の授業では専科の先生に教えてもらったりします。その音楽の授業では、「春の小川」を学習していました。初めて聴いた後、歌を聴かせてもらいましたが、とても優しい歌声でした。音楽をつくる要素についてもどんどん理解していきます。春の様子を思い浮かべることで「曲想」という言葉を知りました。また「なんだかへびみたいに音が上がったり下がったりしているな」と「旋律」という言葉も学習しました。

4月17日(月)5年生 英語

「Hello, friends!」英語で名前や好きなもの・ことを紹介しあうことから5年生の英語の学習が始まります。あまりにも楽しそうにやり取りしているので、仲間に入れさせてもらいました!好きなスポーツについての話題について、楽しく英語でやり取りしました。新しい友達のことを英語を通してさらによく知ることができるなんて、嬉しいです!これからも、英語を通して広くいろいろな国の人たちとの関わりを大切にできる心も育ってほしいです。

4月17日(月)20分休み

強風が吹いていましたが、大勢の児童が元気に、そして友達と仲良く校庭で遊んでいました。先生をさそって一緒に鬼ごっこをしたり、クラスみんなでレクを決めて一緒に遊んだり、先日授業で教えてもらった鉄棒の使い方を思い出して挑戦すると逆上がりができるようになった1年生がいたり、6年生が1年生の面倒を見ながら一緒に遊んでいたり。微笑ましい休み時間の光景でした。

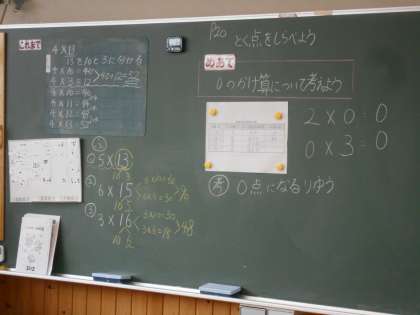

4月17日(月)3年生 算数2

2組でも、かけ算において0をかけると答えが0になる理由について考えていました。自分でじっくり考え、ノートにまとめたことを友達同士で交流していました。

小野連携型小中一貫校における授業スタンダードの一つに、「課題をじっくり」が挙げられます。こうして一時間の授業における学習課題をじっくり考えることの積み重ねにより、児童の学力がどんどんついていくものと思います。

4月17日(月)3年生 算数

今日のかけ算の学習では、0の入った計算について考えていました。「0×2=0」になる理由について、児童は自分の考えをまとめて発表しました。すると、児童の中から「どの数字をかけても答えは0になる!」とまとめが出てきました。でも先生は「本当にそうなのかな?」と投げかけて、いくつかの数字で試してみます。児童が考えたことは大正解でした。そしてその理由もしっかり大正解でした。

4月17日(金)2年生 算数

ちょうど教室では「ふりかえり」の時間で、ドリルの問題を解き、先生に〇をつけてもらっているところでした。学習している単元は「せいりのしかた」です。「ここでは」身の周りの情報等について、数で書き表して比べたり、整理したりするために表やグラフでまとめることのよさを学びます。係の仕事やいろいろな教科等での学習において、さっそく役に立ちそう!そう思える学習です。

4月17日(月)1年生 国語

今日は「し」を練習していました。皆とても上手に描くことができます。そして黒板には「し」のついた知っている言葉について、全員の発言がネームプレートとともに書いてありました。「し」を何度も練習した後でも、先生に「し」のついた言葉を伝えている児童もいました。身の周りの言葉と学校での学習がつながっている1年生の授業です。

4月17日(月)ひまわり学級

1時間目、1組では道徳で、おともだちとなかよくなる方法を考えていました。新年度を順調にスタートさせているこの頃だからこそ、落ち着いて友達との接し方について考えてみるのはとても大切なことです。2組では4年生が国語の学習をしていました。

|