10月18日(水)2年生 生活科

本日2年生が、地域にある株式会社チノー様のチノービオトープに行って生活科の学習を行いました。子どもたちは、いろいろな形や色をしている落ち葉や、落ちている木の実などをたくさん拾って秋の訪れを感じながら、学級ごとに「ビオトープマップ」を作成しました。

2年生は、1年生のときにどんぐり拾いでビオトープで学習してから、2回目の訪問になりました。チノービオトープは、子どもたちがみんな「また来たい!」と答える本校で人気の学習場所です。

10月18日(水)5年生 図工

「絵を描く会」それぞれの学年でテーマを決めて作品作りに取り組んでいます。5年生ではアボリジニアートに挑戦しています。4時間目、2組の児童が真剣に自分の作品と向き合っていました。綿棒を使って細かく点を打ったり、配色を考えたり、自分の思い描く完成品にだんだん近づいていく過程を楽しんでいます。

10月18日(水)6年生 社会科

教室の外まで墨の匂いが漂っていたので、国語の授業かと思ったら?社会科の授業でした。室町時代の文化で学習した水墨画に挑戦していました。日本の自然の美しさを描いた雪舟になりきって??挑戦していました。

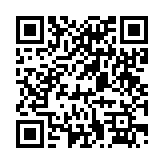

10月18日(水)4年生 算数

「2つの量の変わり方」2つの水槽から違うポンプで水を抜いていくとどちらが先に水がなくなるか?図で考えてみたけれど・・・もっと分かりやすい考え方はないのかな?「今日はグラフで調べてみよう!」となりました。図表やグラフ、式。それぞれの目的に応じていろいろな考え方があり、適切に選択することも学んでいますね。

10月18日(水)5年生 理科

「流れる水のはたらきと土地の変化」の学習です。浸食、運搬、堆積といった3つの働きを知り、実際に自分で撮影した実験動画を見て、「これがしん食だ!」などとつなげて考えました。ということは、実験は大成功ということですね。先生からも誉められていました。

10月17日(火)地域の皆様の声

本日、民生児童委員の方々が、JRC委員会で集めているペットボトルキャップを届けてくださいました。しばらくいろいろなお話を楽しませていただきました。その中でも、特に先月の運動会での児童の頑張りをとても喜んでくださいました。見に来てくださったことにも感謝ですが、登下校時の見守りの時に、運動会での児童の頑張りに声をかけてくださっているようです。子供たちも「見に来てくれていたのがわかったよ」と。こうして様々な場面で子供たちの挑戦や活躍を見てくださり、応援してくださっていることにあらためて感謝申し上げます。

10月17日(火)6年生 家庭科(おのハンモックボランティア協力)

今日の家庭科の授業も、おのハンモックのボランティアの方々にご協力いただきました。今日のめあてが予定よりも早く達成できて、次の段階に進んでいました。このように、順調に作業が進んでいるのも、おのハンモックの方々のおかげです。いつもありがとうございます。

10月17日(火)4年生 算数

「変わり方」の学習です。教室に入って聞こえてきた児童の声。「楽しかったな!毎日毎時間が算数でもいいくらい!」「いろんな考えでやってみた!がんばったな!」「〇〇さんのやりかたがよかったなあ」「答えは一つだけど、いろいろな考え方でできるんだ」この一時間の授業で、どれだけ自分の頭で一生懸命考えて、友達と学びあって充実できたかがよく伝わります。そして先生の声「ほんとうに!よく頑張りました!みんなのキラキラノートを見てくださいね!」

10月17日(火)5年生 国語

「よりよい学校生活のために」の学習では、学校生活をよりよくするために考えた議題について自分の考えを明確にし、グループでの話合いが始まりました。ちょうど教室では一人一人が意見を出し合っていました。さらに質問し合ったり確認しあったりしながら考えを広げる話合いを進めています。

10月17日(火)5年生 算数

「単位量あたりの大きさ」の学習です。「ここでは」1あたりの大きさ(単位量あたりの大きさ)を使って比べることを学んでいます。お肉100グラムあたり398円などよく見かけます。さらに「ここでは」どっちがお得?も分かるようになりますね。家族でのお買い物で感謝されますね!

10月17日(火)ひまわり学級

1組では、2年生が国語「お手紙」のある場面を音読劇で表していました。演じてみることで、より場面を想像しやすくなっています。2組では、4年生が算数で「変わり方」の学習をしていました。きまりを式に表して考えるよさを学んできており、自分の力でしっかり考えている姿に感心しました。

10月17日(火)地区別集会

今朝は地区別集会を実施しました。全校児童が安全に登校できているか、登校時の約束を確認し、自分たちの安全な登校をふり返りました。常日頃から、安全な登校について、地域のパトロールの方々や保護者の方々が見守ってくださっていますが、児童自身の意識の向上も大変重要です。今日はあらためて確認することができました。地域の皆様、いつもありがとうございます。

また、こうして全学年が集まるときには、上級生が下級生の面倒をよく見てくれます。小野小のいつものやさしい光景です。(写真下)

10月16日(月)4年生 社会科

「わたしたちのきょうどに伝わる願い」の学習では、昔の人はよりよい生活のためにどんな努力や工夫をしたのか?学びます。4年生は中村ぜきについて学習しています。この中村ぜきにゆかりのある泉通寺さんは「小野のたから」です。今週の木曜日には、授業で学習したことを実際に自分の目で確かめてきます。また和尚様のお話も聞けそうです。この小野地区には素晴らしい「たから」があるのですね。

10月16日(月)4年生 国語

学活の話合いかと思ったら、国語の学習でした。国語「クラスみんなで決めるには」では役割に応じたよりよい話合いの進め方について学習中です。司会の役割は?記録係の役割は?そして、参加者の役割は?学級会でも学級委員や計画委員を中心に話合いを充実させていますが、「ここでは」での学習がさらに生かされます。ということは、よりよい学級生活、よりよい自分の成長にもつながるということです。

10月16日(月)1年生 生活科

1年生は生活科で、どんぐり、まつぼっくりなどの秋のものを活用しておもちゃづくりに夢中です。空のペットボトルや段ボールなどおうちから持ってきた物も活用します。なぜ夢中なのかといったら、来月、地域の保育園、こども園の園児(来年度入学する子)を迎えて遊ぶからです。自分が楽しむのではなく、お友達が楽しめる物を考えているから夢中です。

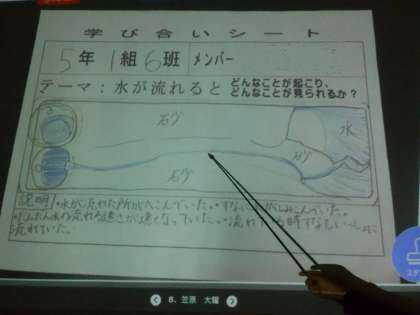

10月16日(月)5年生 理科

「流れる水のはたらきと土地の変化」の学習では、水が流れるとどんなことが起こり、どんなことが見られるか?実験の結果を班ごとに「学びあいシート」にまとめて発表していました。見たことを正確に不足なくまとめて発表します。そのおかげで、「ここでは」学習する流れる水の働きである「しん食」「運ぱん」「たい積」という言葉の意味とその働きがしっかり自分の目で見たこととつなげて理解できるのだと思います。

10月16日(月)6年生家庭科(おのハンモック協力)

「思いを形にして 生活を豊かに」トートバッグ製作が順調に進んでいます。それもおのハンモックのボランティアの方々のおかげです。手順通りに製作を進めますが、さらに効率よい進め方、やりやすい進め方を親身になってアドバイスしてくださっています。6年生にとって家庭科の大先生方です!いつもありがとうございます。

10月16日(月)6年生 国語

「やまなし」の学習に入りました。「ここでは」構成や表現の仕方、使われている言葉などに着目し、作品の世界を想像して読み深めたり、作者が作品に込めた思いについて考えをもったりすることができるように学習を進めます。そして「このあとは」作品の世界をより深く味わうための読書の仕方が変わってくることと思います。

10月16日(月)6年生 社会科

「江戸幕府と政治の安定」についての学習に入りました。今日は、学習課題を考えていました。そして江戸幕府が250年以上もの間、力を強め政治を安定させることができたのはなぜか?学習してみたい!ということになりました。こうして社会科の授業でも、単元の始まりには、児童の学習したい!調べてみたい!があります。

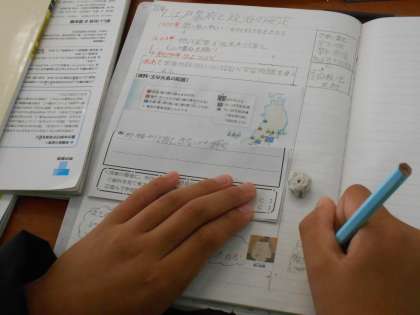

10月16日(月)5年生 社会科

今日は、日本の食料安定確保のための取組について学習していました。様々な資料から、LED野菜工場や無人トラクターなどの工夫を知りました。LED野菜工場?初めて聞いたなあ。天候に左右されない。計画的に育てることができる。安定するな。日本の食料生産が抱えている課題を学習してよく理解しているので、そことつなげて考えていました。

|