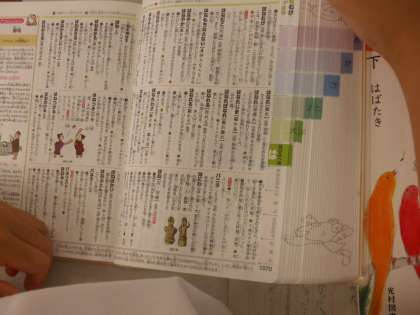

9月29日 慣用句

国語の授業です。 まず、「羽をのばす」という慣用句の意味を予想しました。 続いて、これまでに使い方を学んできた国語辞典を使って、その慣用句の意味を調べています。 国語辞典にどのように例文が書かれているかも確かめていきます。 教科書の6つの慣用句についても調べます。そして、慣用句クイズに挑戦します。 このあと、次の授業で自分でクイズを作ってみます。 藤岡市の授業づくりを踏まえて、授業を行うことができました。 9月28日 水よう液の性質

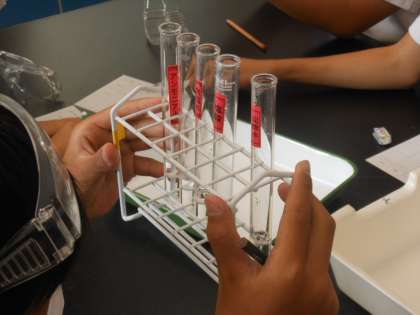

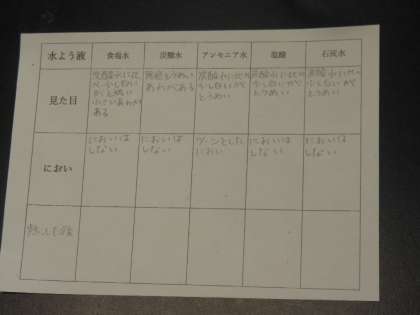

食塩水、炭酸水、アンモニア水、塩酸、石灰水、それぞれの水溶液を見たり、においを調べたりして、気付いたことを一覧表にしました。 その他の比較の方法として。水溶液を熱して溶けている物を取り出すことを考え、その実験に取り組んでいきます。 9月28日 メディアと人間社会

「これからの社会を予想して、学習の計画を立てよう。」というめあてに向かって学習をスタートさせました。 まずは、各個人で、「今よりも、将来の社会は〜なる」という具体的な考えを書き出しました。 そして、その後、互いの考えを交流していました。 9月28日 計算のくふう

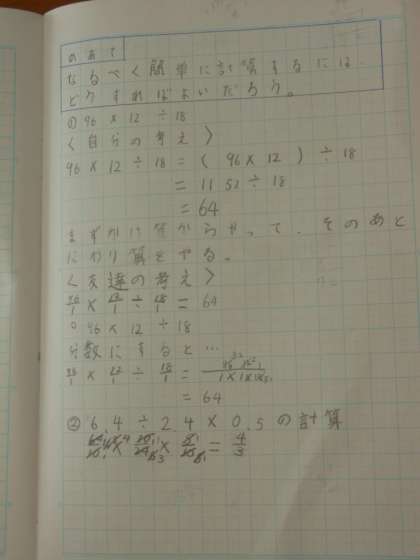

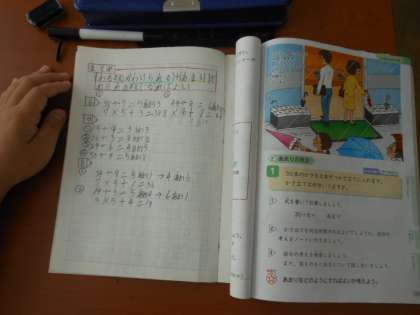

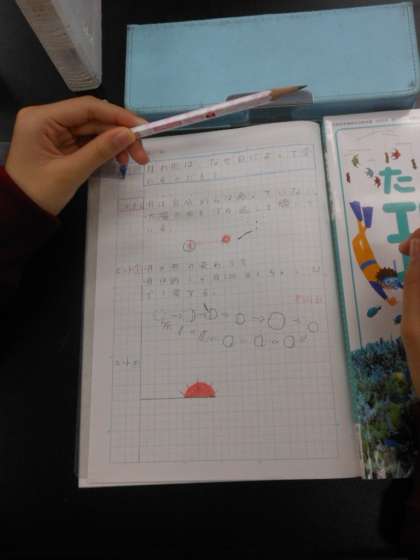

整数や小数のかけ算、わり算の混じった計算を、どのように工夫して計算したらよいかをひとりひとり考えました。 その後、各自の考えを交流し、分数のかけ算として計算するのがよいという結論に至りました。 9月27日 水彩絵の具の使い方

水彩絵の具を使って色を塗っています。 色合いに気をつけながら、色の濃さや筆使いに注意して色を塗る練習をしています。 きれいに塗ることができています。 9月27日 わたしたちのきょうどに伝わる願い

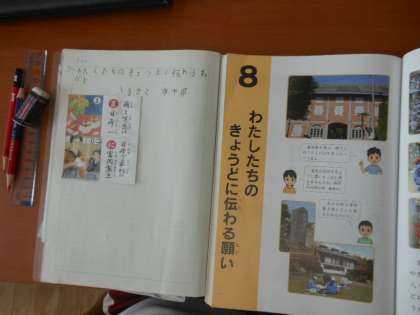

「県内には,どのような古いものが残されているでしょうか。また,きょう土のはってんにつくした人々は,どのようなことをしたのでしょうか。」というめあてに沿って学習を進めていきます。 群馬と言えば、上毛カルタにも登場する「繭と生糸」「富岡製糸場」です。これから調べ学習に取り組んでいきます。 9月27日 ごんぎつね

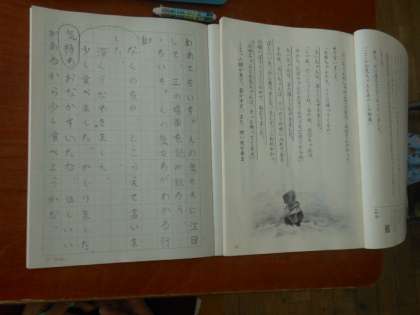

登場人物の言動や情景から、その人物の性格や境遇、気持ちを考えます。 そして、場面と場面を結び付けたり比べたりして、登場人物の気持ちの変化を考えていきます。 今日は、1の場面でごんの人柄を読み取っていきます。 9月26日 うみのかくれんぼ

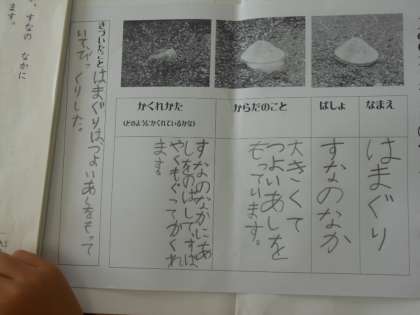

生き物の隠れ場所と隠れる方法を確かめながら、読んでいきます。 今日は、ハマグリの様子を読み取ります。 9月26日 なかまのことばとかん字

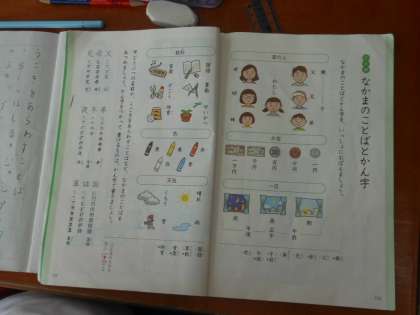

身近なことを表す言葉の量を増して、話や文章の中で使うことができるようになることを目指します。 そのなかで、言葉には意味による語句のまとまりがあることに気づいて、語彙を豊かにしていきます。 9月26日 ちいちゃんのかげおくり

今日は、ちいちゃんの気持ちに着目して、3の場面を読み取っています。 「ちいちゃん」は、恋をしてお母さんになるはずでした。作者の「あまんきみこ」さんは、当初のお話の構想をこう振り返っています。でもどうしても恋する人生は書けなかったそうです。悩みながら、10年かけて完成させた物語だそうです。 9月26日 あまりのあるわり算

これまで、あまりのあるわり算の計算の仕方を理解してきました。 今日は、「30本の傘を8本ずつ傘立てに入れます。傘立ては何台いりますか。」という問題に挑戦です。これまでのあまりの見方と異なる問題場面です。 30÷8=3あまり6 これを3台で6本余るのはこれまでの見方で、あと1台あれば全ての傘を入れることができるので、傘立ては4台必要です。となります。 9月26日 分数のたし算とひき算

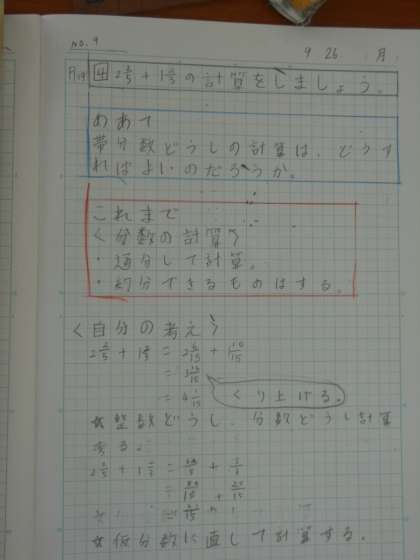

これまでの通分の仕方などを使って、帯分数のたし算、ひき算の計算の仕方を自分で考えています。 その後、考え方を共有して、計算の仕方を正しく理解していきます。 9月22日 2けたの数でわる計算

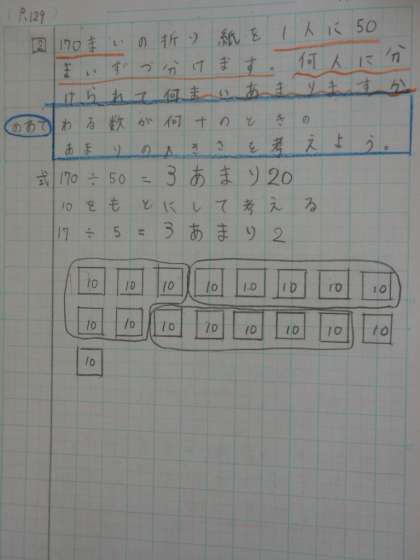

「何百何十」÷「何十」を、10をもとにして考えて、あまりの大きさを実感をもってとらえていきます。 その理解をもとにして、実際に計算していきます。計算の仕方だけでなく、量や大きさを感じながら理解していくことは大事なことです。 9月22日 これからの食料生産とわたしたち

これまで、農業や水産業について具体的な仕事のことや課題について学習してきました。 ここでは、日本の食料生産にはどのような課題があり、これからの食料生産をどのように進めたらよいのかという学習問題を設定し、追求していきます。 9月22日 やまなし

これまで、やまなしの文章のなかで、表現の工夫と効果について考えてきました。 ここでは、「作品の場面を「五月」と「十二月」に分けたのはなぜだろう」というめあてに向かって学習を進めていきます。 9月22日 武士の政治のはじまり

平清盛の活躍について調べてまとめ、武士の政治の始まりと平氏の政治の特色について考えています。 しかし、しだいに貴族やほかの武士たちの間で不満が高まっていき、世の中はどうのように変化していくのでしょうか。 9月22日 月と太陽

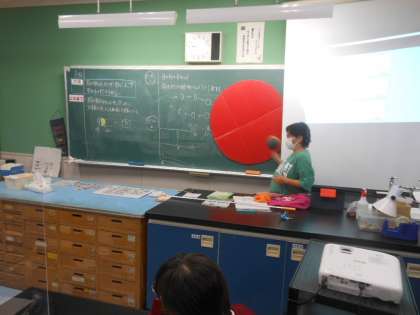

今日は、月の形の見え方と太陽の位置の関係を、ボールとライトを使って調べます。 そして、月の形の見え方が日によって変わるのは、どうしてか、実験の結果をもとに話し合います。 9月21日 5年 第二小ソーラン

9月21日 業前活動

西村先生に、姿勢や手の位置、号令のかけ方を教わり、2回目の練習でしたが、とっても上手に並ぶことが出来ました。体育委員の子どもたちも、活躍しています。 9月16日 第4回学校運営協議会

今回は、10月に開催される「いじめ問題解決に向けた教育懇談会」に向けての協議を行い、後半は部会に別れて、活発な話し合いが行われました。 評価部では、キャリアアップパワープランについて。広報部は「いじめ問題解決に向けた教育懇談会」のチラシの作成。連携推進部は、「まちのたからマップ」の見直しです。 |

|

|||||